Тютчев в воспоминаниях,

письмах современников и документах

1865-1873

Стихи, вдохновленные Овстугом * Тайный советник * В комитете по делам печати * Смерть брата и сестры * Сын Федор об отце * Остроты и каламбуры * Последняя поездка в Овстуг * Болезнь * Последние стихи

<Из дневника М.Ф. Бирилевой>

<Овстуг. 1865 г.>

6/18 августа. Ждали папа и мама целый день. <…> Они приехали в 8 часов.

(На пути из Москвы в Овстуг было написано стихотворение, автограф которого имеет помету, сделанную рукой Эрнестины Федоровны, — «Рославль, 5 августа 1865 г.»:

Как неожиданно и ярко,

На влажной неба синеве,

Воздушная воздвиглась арка

В своем минутном торжестве!.. <…> — Ред.)

В окрестностях Овстуга.

Рис. Я. Полонского. 1863 г. Карандаш

8/20 августа. Папа ужасно скучает. Овстугские и дядьковские крестьяне приходили на поклон.

15/27 августа. Мой ангел, престольный праздник Овстуга. <…> Мама мне подарила 100 р. Папа — Тургенева новое издание.

17/29 августа. Папа с Даниловым уехал к Мальцову.

(Тютчев вел с С.П. Мальцевым, крупным заводчиком Орловской губернии, переговоры о передаче ему в аренду сахарного завода в Овстуге. 19 августа М.Ф. Бирилева отметила в дневнике, что Данилов вернулся, «не сторговав ничего у Мальцова». Сам Тютчев возвратился в Овстуг 18 августа. В этот день в пути было написано стихотворение, автограф которого имеет помету: «18 августа. Дорогой»:

Ночное небо так угрюмо,

Заволокло со всех сторон.

То не угроза и не дума,

То вялый, безотрадный сон.

Одни зарницы огневые,

Воспламеняясь чередой,

Как демоны глухонемые,

Ведут беседу меж собой. <…> — Ред.)

27 августа/8 сентября. Папа с мама ездили в Речицу.

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 376-378

<Из дневника А.В. Никитенко>

<Сентябрь 1865 г.>. 28. Вторник. Хотели сделать предостережение «Дню» за его статью о духовной цензуре, да и не сумели сформулировать этого. А Щербинин хвалился в сенате, что они отдадут под суд <И.С.> Аксакова!

Октябрь 1. Пятница. Виделся с Ф.И. Тютчевым. Разговор о последних происшествиях по делам печати. Тютчев говорил мне о Каткове, с которым он часто виделся в Москве, откуда приехал несколько дней тому назад. Я не ошибся, полагая, что Катков не выносит своего успеха и величия. Им овладело невыносимое, непомерное высокомерие, и он страшно нетерпим к мнениям других. Как не жалеть об этом? При неотъемлемых его заслугах такие ребяческие замашки! <…>

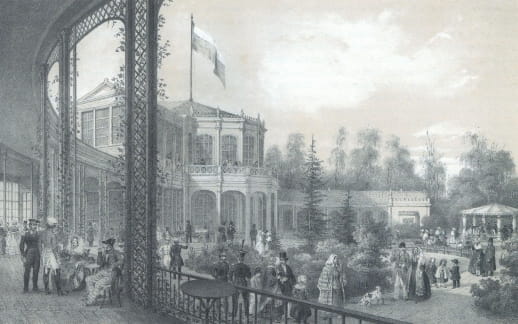

29 <октября 1865 г.>. Пятница. Обедал у князя <П.А.> Вяземского в Царском Селе. Мы отправились туда вместе с Ф.И. Тютчевым. Там видел я и дочь его, невесту Аксакова, Анну Федоровну. Она немолода, но, говорят, очень умна. Вечером пришла вторая дочь Федора Ивановича <Дарья Федоровна>… <…> Это миловидная и очень приятная особа… <…> Сегодня разговор у князя вертелся на современных происшествиях: как поп и диакон подрались в церкви; как офицеры чуть не побили одну даму в театре; как на театре у нас представляют черт знает какие безобразия; как какогото <П.А.> Бибикова отдали под суд за книгу, в которой он доказывает превосходство полигамии над единобрачием, — всё материи важные и привлекательные. Да и о чем же говорить в наше время? После обеда Тютчев отправился к своим дочерям, а я еще посидел немного и побрел на железную дорогу. Но я дурно рассчитал время, и мне пришлось битых три часа провести в ресторане железнодорожной станции… <…> Около одиннадцати подъехал Тютчев, и мы вместе отправились обратно в Петербург, где я еще застал у себя <А.О.> Воронова, <О.Ф.> Миллера и других.

30. Суббота. Вчера у князя Вяземского мне сказали, что в Царском Селе один человек умер от холеры.

Никитенко А.В. Дневник. Т. II.

М., 1956. С. 536, 542

<…> Я упомянул имя графа Комаровского. <…>

Под конец жизни с ним случилось курьезное явление. Как цензор, он так много должен был читать книг против христианства, что, как тогда говорили, он стал колебаться и сомневаться в своей давнишней твердой вере. <…> Тютчев, бывши тогда председателем того Комитета иностранной цензуры, где гр. Комаровский был членом, рассказывал, что бедный граф Комаровский даже к экзекутору комитета обращался с теологическими вопросами… <…> По этому поводу Тютчев сказал прелестное слово: се pauvre Komaroffsky, — сорвалось у него однажды с языка, как всегда как будто нечаянно, — il veut decider la question de limmortalite de Tame par le suffrage universel (бедный Комаровский, он хочет решить вопрос о бессмертии души посредством всеобщего голосования. — Фр.).

Князь Мещерский. Воспоминания.

М., 2001. С. 158

<…> <Министр внутренних дел> Валуев собирает экстренное заседание Совета по делам печати и, к общему удивлению членов, является сам на нем председательствовать. Заседание это можно было назвать историческим по цели, которую оно имело: сломить власть над русским общественным мнением человека (Каткова. — Ред.), посвятившего свой талант на борьбу с главными врагами Государя и государства в угоду ненависти к нему одного министра и для удовольствия всех антирусских политических партий. Оно было историческое также потому, что все члены смолчали и преклонились перед волею председателя-министра, открывшего заседание объявлением, что они созваны с целью санкционировать легальными путями решение правительства закрыть «Московские ведомости». Все, да за исключением одного.

Этот один был председатель Комитета иностранной цензуры Ф.И. Тютчев, который объявил в совете, что он ни с требованием министра, ни с решением Совета согласиться не может, затем встал и вышел из заседания, потряхивая своею беловолосою головою, и, вернувшись домой, написал и послал Валуеву свою отставку.

Заседавший тут же писатель И.А. Гончаров встал и, подойдя к Тютчеву, пожал ему с волнением руку и сказал: «Федор Иванович, преклоняюсь перед вашей благородной решимостью и вполне вам сочувствую, но для меня служба — насущный хлеб старика».

Каткову дано было второе предостережение, затем третье, с промежутком трех дней, и газета закрыта на два месяца. <…>

Князь Мещерский. Воспоминания.

М., 2001. С. 245

Эрн.Ф. Тютчева — К. Пфеффелю

Петербург. 6/18 февраля 1867 г.

<…> …мой муж не может более жить вне России; главное устремление его ума и главная страсть его души — повседневное наблюдение над развитием умственной деятельности, которая разворачивается на его родине. В самом деле, деятельность эта такова, что может всецело завладеть вниманием пылкого патриота. Не знаю даже, согласится ли он когда-нибудь совершить хотя бы кратковременное путешествие за границу, настолько тягостно ему воспоминание о последнем пребывании вне России, так сильна была у него тогда тоска по родине и так тяготило его сознание своей оторванности от нее. <…>

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 387

<Из дневника А.В. Никитенко>

23 <октября 1866 г.>. Воскресенье. <…> На днях он (граф Толстой Д.А. — Ред.) отнесся к Валуеву официальною бумагою, в которой не без юношеского самодовольства говорит, что государь возложил на него наблюдать за чистотою нравов юношества и преграждать в школы путь дурным идеям, а так как журналы «Дело» и «Женский вестник» издаются лицами, принадлежавшими к «Русскому слову» и «Современнику» и которые и теперь придерживаются образа мыслей этих журналов, то он, граф, и просит Валуева обратить на это внимание, дабы они вновь не заражали молодых умов. <…> …Тютчев Ф.И. в заседании того же Совета справедливо заметил, что литература существует не для гимназистов и школьников и что нельзя же ей давать детское направление. Тогда пришлось бы ограничиться одними букварями и учебниками. В обществе и кроме литературы говорится и делается много такого, что непригодно для школы и школьников. Но это уже дело министерства народного просвещения и блюстителей школьной нравственности не допускать в круг мальчиков и юношей того, что может иметь на них вредное влияние. Вообще в графе Димитрии Андреевиче (Толстом. — Ред.) видна одна из тех молодостей, которые если не навсегда, то надолго остаются такими. Дай бог ему скорей постареть. <…>

Никитенко А.В. Дневник. Т. III.

М., 1956. С. 51—52

<Из дневника А.В. Никитенко>

23 <августа 1867 г.>. Среда. Отвратительно холодно. Северо-восток так и дышит всевозможными простудами и мерзостями.

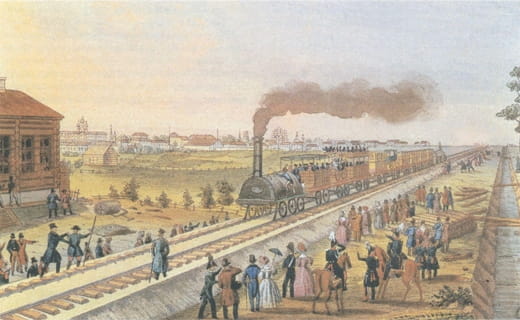

Железная дорога.

Неизв. худ. Литография. 1853 г.

На днях я встретился в вокзале с Тютчевым, который мне говорил, что Управление по делам печати не хуже северо-востока дышит яростью и злобою на газету «Москва» за статью в № 103 против распоряжения о том, чтобы ничего не печаталось о заседаниях в земских учреждениях без разрешения губернаторов. Статья, в самом деле, так умна, правдива и законна, что должна поднять на себя всю валуевскую администрацию. Хотят сделать второе предостережение Аксакову, но не знают, как взяться за это. <…>

Никитенко А.В. Дневник. Т. III.

М., 1956. С. 95

Вопль Ф.И. Тютчева

(Эпиграмма)

В Главном управлении

Служба мне — не манна.

В этом положении

Жутко мне и странно!

Подписав решенье

В «предостереженье»

Мужу милой Анны, —

Выйдешь, как из ванны.

Н. Щербина

30 ноября 1867 г.

Тютчев Ф.И. в документах, статьях и

воспоминаниях современников. М., 1999. С. 416

Эрн.Ф. Тютчева — Д.Ф. Тютчевой

<Петербург>. 9/21 апреля 1868 г.

Любимый чувствует себя неплохо, ноги у него не болят, но он постоянно сетует по другому поводу. Уже сейчас он с грустью думает о новой разлуке, которая нам предстоит, ибо мне, конечно, следует отправиться вновь в Овстуг и сделать это надо как можно раньше. Я бы не жаловалась на эту необходимость, которая, в сущности, мне отнюдь не неприятна, если бы только Любимый тоже мог провести с нами некоторое время в деревне. Теперь у нас есть железная дорога до Орла — это несколько упрощает путешествие от Москвы и сокращает его, быть может, это соблазнит папа приехать к нам ненадолго.

Мальцов взял завод в аренду, и мы можем также продать ему наш лес.

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 394

М.Ф. Бирилева — О.А. Тютчевой

Овстуг. 10/22 августа 1868 г.

Папа хоть и ценит красоты природы, но расстался с ними с непонятным для меня стоицизмом. <…>

Посылаю тебе стихотворение, импровизированное им в день нашей прогулки в Гостиловку, и это несмотря на его, прямо говоря, дурное настроение. <…> Вот три куплета, которые я поручаю твоему дочернему пиетету:

В небе тают облака,

И, лучистая на зное,

В искрах катится река,

Словно зеркало стальное…

Час от часу жар сильней,

Тень ушла к немым дубровам,

И с белеющих полей

Веет запахом медовым.

Чудный день! Пройдут века —

Так же будут, в вечном строе,

Течь и искриться река

И поля дышать на зное.

Гостиловка. 2-го августа.

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 397-398

Эрн.Ф. Тютчева — И.Ф. Тютчеву

Овстуг. 18/<30> августа 1869 г.

Папа, возвратившийся неделю тому назад в полном восторге от своего путешествия в Киев, сегодня снова покидает нас, и когда эти строки дойдут до тебя, он будет в Москве, где пробудет два дня, т.е., как мне кажется, он рассчитывает уехать оттуда 24-го. Надеюсь, что ты сможешь повидать его за это время.

Киево-Печерская лавра.

Литография неизв. худ. 1860-е гг.

Вот стихи, на которые его вдохновила совершенная нами прогулка вдоль речки по направлению к мельнице, и деяния Ромпа (собаки Тютчева. — Ред.), который превзошел себя в ловкости и дерзости по отношению к пернатому населению. Он переходил речушку туда и обратно вплавь, а то и одним скачком, был одновременно повсюду, и сотни уток и гусей были разогнаны его буйными наскоками. Итак, посылаю тебе стихи папа, по-моему, прелестные, которые ты оценишь, зная и места, и действующих лиц. (К письму был приложен список стихотворения «В деревне», написанного 16 августа 1869 г.:

Что за отчаянные крики,

И гам, и трепетанье крыл?

Кто этот гвалт безумно дикий

Так неуместно возбудил?

Ручных гусей и уток стая

Вдруг одичала и летит.

Летит — куда, сама не зная,

И, как шальная, голосит. <…> — Ред.)

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 404

Эрн.Ф. Тютчева — К. Пфеффелю

<Петербург>. 9/21 февраля 1870 г.

Изо всех нас один только муж мой продолжает бывать в свете, однако для него это не просто удовольствие — это условие его существования.

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 408

А.Ф. Аксакова — Е.Ф. Тютчевой

30 июля/<11 августа> 1870 г.

Я получила письмо от папа из Карлсбада. Он очень опечален смертью Дмитрия, а по поводу войны преисполнен своих обычных фантазий. Он видит в ней начало великих событий, которые скажутся на судьбах России, ибо возрастающая мощь Пруссии, доказательством которой является эта война, в итоге неизбежно обратится против нас и навлечет на нашу бедную страну несчастья, более ужасные, чем те, которые ныне поразили Францию.

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 409

М.Ф. Бирилева — А.Ф. Аксаковой

<Петербург>. 10/<22 ноября 1870 г.>

<…> Папа, неисчерпаемый, но единственный для меня источник новостей, появляется в лоне своей семьи столь же редко, как лучи солнца на петербургском небе. <…>

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 412

Эрн.Ф. Тютчева — К. Пфеффелю

Петербург. 15/27 декабря 1870 г.

<…> Брат был его (Тютчева. — Ред.) величайшей привязанностью до последних дней жизни, и можно сказать, что восхищение, которое он ему внушал, было светом и радостью старости полковника. Умер он внезапно в клубе, где вот уже много лет проводил вечера. <…>

Муж очень удручен смертью брата, что, впрочем, не мешает ему беспокоиться о судьбе письма, с которым г-н Шницлер обратился к государю. <…>

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 414-415

<…> В конце… года <1870> скончался Николай Иванович Тютчев, единственный брат и, можно сказать, единственный друг Федора Ивановича, <…> ни с кем не был Федор Иванович так короток, так близко связан всею своею личною судьбою с самого детства. <…> Не отставая от внешней жизни, продолжая по-прежнему восхищать слушателей игривостью и блеском ума, и по-прежнему бодрствовать мыслью, — встретил Тютчев и другие удары, обрушившиеся на него в 1871 и в 1872 годах, — потерю старшего сына, несчастие, болезнь и смерть своей дочери, Марьи Федоровны Бирилевой. <…> Сильнее сгустился мрак около него, — тревожнее искал он себе просвета и рассеяния… Обычные осенние припадки подагры сменились головными болями — то был недобрый знак. Нервное волнение возрастало, — доктора, по обычаю, советовали ему тишину, спокойствие, рекомендовали поменьше читать и думать… Но Тютчев раздражался, не уступал, упорно пытался жить, как жилось ему прежде, и как не мог он иначе жить… <…>

Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева.

М., 1886. С. 307-309

Д.Ф. Тютчева — Е.Ф. Тютчевой

4 февраля 1871 г.

Вот четверостишье, которое папа сочинил на днях, — он пошел спать и, проснувшись, услышал, как я рассказывала маменьке <по-французски>:

Впросонках слышу я — и не могу

Вообразить такое сочетанье,

А слышу свист полозьев на снегу

И ласточки весенней щебетанье.

Лирика II. С. 407

Е.Ф. Тютчева — Д.Ф. Тютчевой

Москва. 18/<30> августа 1871 г.

Папа отправился в Овстуг к 15-му, и Анна, у которой он провел два дня, говорит, что он приедет в конце недели, чтобы провести с нами день или два. (Это была последняя поездка Тютчева в Овстуг. Он приехал туда 14 августа, накануне именин М.Ф. Бирилевой, и уехал в Москву 20-го. 17-го августа он ездил с женой в село Вщиж (некогда оно было удельным княжеством). В день поездки был сделан первый набросок стихотворения «От жизни той, что бушевала здесь…»; окончательная его редакция была завершена уже в Петербурге:

От жизни той, что бушевала здесь,

От крови той, что здесь рекой лилась…

Что уцелело, что дошло до нас?

Два-три кургана, видимых поднесь…<…> — Ред.)

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 417

Л.Н. Толстой — А.А. Фету

Ясная Поляна. 24—26 августа 1871 г.

Последняя поездка моя к вам была самая приятная из всех, которые я делал. Желаю только, чтобы ваши поездки к нам оставляли вам такое же воспоминание, приятное и легкое и серьезное. Оттуда встретил Тютчева в Черни и 4 станции говорил и слушал и теперь, что ни час, вспоминаю этого величественного и простого и такого глубокого, настояще умного старика.

Прощайте. Соня и я посылаем поклон Марье Петровне и ждем зимой.

Ваш Л. Толстой

Толстой Л.Н. Переписка с русскими писателями. Т. 1—2.

М., 1978. С. 414

Л.Н. Толстой — Н.Н. Страхову

13 сентября 1871 г.

<…> Скоро после вас я на железной дороге встретил Тютчева, и мы 4 часа проговорили. Я больше слушал. Знаете ли вы его? Это гениальный, величавый и дитя старик. Из живых я не знаю никого, кроме вас и его, с кем бы я так одинаково чувствовал и мыслил. Но на известной высоте душевной единство воззрений на жизнь не соединяет, как это бывает в низших сферах деятельности, для земных целей, а оставляет каждого независимым и свободным. Я это испытал с вами и с ним. Мы одинаково видим то, что внизу и рядом с нами; но кто мы такие и зачем и что мы живем и куда мы пойдем, мы не знаем и сказать друг другу не можем, и мы чуждее друг другу, чем мне или даже вам мои дети. Но радостно по этой пустынной дороге встречать этих чуждых путешественников. И такую радость я испытал, встретясь с вами и с Тютчевым. <…>

Тютчев Ф.И. в документах, статьях и

воспоминаниях современников. М., 1999. С. 246

Д.Ф. Тютчева — Е.Ф. Тютчевой

Турин. 10/22 октября <1871 г.>

Вчера я поехала в Турин, <…> чтобы разыскать могилу мама. Убогая, разоренная могила, где не осталось ничего — ни креста, ни памятника, только немного травы и мраморная доска со словами: «Здесь покоится Элеонора Тютчева, рожд. Ботмер, скончавшаяся в сентябре 1838 года». И ниже слова: «Она не придет более ко мне, но я иду к ней».

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 417

<…> Семью Тютчевых я помню с детства, как одну из самых близких к нашей семье и прежде к карамзинской семье. Душой и сердцем этой семьи была прелестная Эрнестина Федоровна, вторая жена Ф.И. Тютчева, поэтичная и высокая женщина, в которой ум, сердце и прелесть женщины сливались в одно гармоничное и грациозное целое… Сам Федор Иванович Тютчев был чем-то вроде витающего духом в своей семье… Он всюду казался случайно залетевшею птичкою и дома в своей прекрасной и симпатичной семье тоже… Из многих оригинальных типов той эпохи, мною виденных, Ф.И. Тютчев помнится мне как оригинальный.

Он был олицетворением и осуществлением поэта в жизни: реальная проза жизни для него не существовала… Он жизнь свою делил между поэтическими и между политическими впечатлениями, и, отдаваясь им, он мог забывать время, место и подавно такие прозаические вещи, как еду, сон, или такие стесняющие свободу вещи, как аккуратность, дисциплина, придворный этикет… <…>

Князь Мещерский. Воспоминания.

М., 2001. С. 158

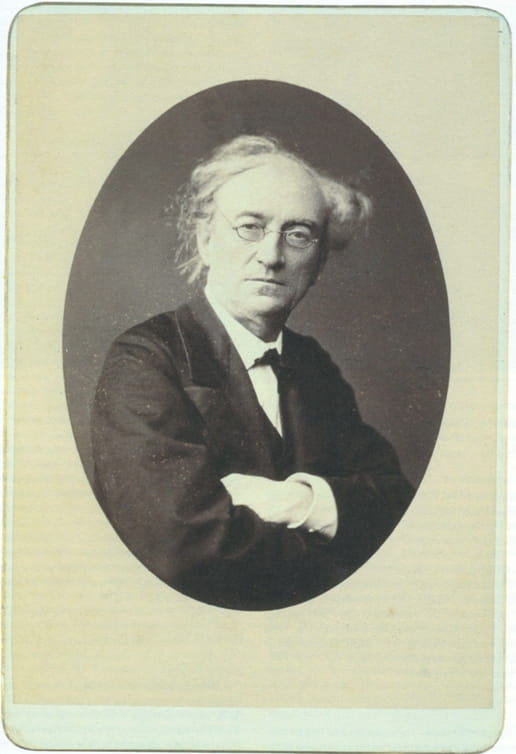

Ф.И. Тютчев. Фотография С. Левицкого.

Петербург. 1886 г. С негатива 1867 г.

<…> Окруженный строгим придворным этикетом, Федор Иванович умудрился всю жизнь свою оставаться независимым, произвольным и, что называется, вполне сам себе властелином; он ни перед кем не заискивал, со всеми был ровен, прост и самобытен. Чуждый какого-бы то ни было расчета, никогда не думавший ни о какой карьере, Федор Иванович искренно не видел разницы между людьми. Для него человеческий род делился на две половины — на людей интересных и людей скучных, а затем ему было безразлично, с кем судьба столкнула его: с наивысокопоставленнейшим ли сановником или самым простым смертным. И с тем и другим он держал себя совершенно одинаково. Дорожа своей придворной службой и ключом камергера лишь постольку, поскольку они открывали ему доступ в высшие, а потому и наиболее интересные сферы, Федор Иванович в остальном держал себя вполне независимо. Нередко, участвуя в дворцовых церемониях, Тютчев, когда они ему в достаточной мере надоедали, преспокойно покидал свое место и возвращался к себе домой, не заботясь о том, какое впечатление произведет такое самоволие. <…>

Тютчев Ф.Ф. Кто прав? Роман, повести, рассказы.

М.: Современник, 1985. С. 489-490

<…> Не было ничего старческого ни в его уме, ни в духе, ничего раз навсегда заведенного, отвердевшего в складках и изгибах его мысли и его души; никаких предвзятых с молодости и по самой своей давности ставших «любезными сердцу» воззрений; никаких сжившихся с человеком, освященных годами, предубеждений и предрассудков. То не был «маститый, величавый, почтенный старец»: таких эпитетов не решился бы приложить к нему ни один из самых рьяных его хвалителей, инстинктивно чувствуя, как неуместны они в отношении к Тютчеву, как претили ему всякие внешние знаки почтительности и предупредительного внимания. Но то не был и «молодящийся старик»; не было в нем ни того, что называют французы une verte vieillesse, ни крепкой старости, ни старости с «вечно-юным сердцем», чего-то вроде стариковского лица с розовым на щеках румянцем. По наружности Тютчев казался даже дряхлее, чем был на самом деле; «вечно же юного», т.е. чего-то вечно-наивного, «вечно-прекраснодушного», пылко-опрометчивого — не было в Тютчеве и в самой ранней его молодости, потому что с самой ранней своей молодости он отличался замечательною, преждевременною зрелостью ума и серьезным мышлением. Необыкновенная страстность сердца и быстрая воспламенимость поэтического творчества были в нем не принадлежностью возраста и приличного юности жара, а независящими от лет свойствами самой его нравственной природы, чуждыми всякого юношеского закала. Как не было никогда и прежде отпечатка юности, так не было потом и отпечатка старости на его внутреннем, духовном существе. В разговорах с этим седовласым или почти безвласым, нередко хворым, чуть не семидесятилетним стариком, почти всегда зябнувшим и согревавшим спину пледом, не помнилось об его летах, и никто никогда не относился к нему как к старику. Выдающеюся, преобладающею стихией в Тютчеве была мысль, — а мысль, по самому существу своему, не то что вечно юна, но вечно зрела или, точнее сказать, не ведает возраста. <…>

Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева.

М., 1886. С. 291-292

1 сентября. <1909>. <…> За обедом Лев Николаевич рассказывал, что получил письмо от какого-то полуграмотного крестьянина, который присылает ему свои стихи.

Лев Николаевич сказал:

— Стихи его совсем неграмотные, но у него есть, несомненно, талант. Это странная вещь, — я стихов не люблю, но понимаю, что ими можно выразить часто гораздо короче и сильнее то, чего иначе так сказать нельзя. И такая способность у этого крестьянина, несомненно, есть.

— Как это у Тютчева?

И паутины тонкий волос

Лежит на праздной борозде.

— Здесь это слово «праздной» как будто бессмысленно, и не в стихах так сказать нельзя, а между тем, этим словом сразу сказано, что работы кончены, все убрали, и получается полное впечатление. В уменье находить такие образы и заключается искусство писать стихи, и Тютчев на это был великий мастер.

— А странно, я его помню, какой он был: по-французски он охотнее и свободнее говорил, чем по-русски, так что со мной, например, он сейчас же переходил на французский язык. А так любил и знал русскую природу и язык. <…>

Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого.

М., 1959. С. 314—315

<…> Низенький, худенький старичок, с длинными, отставшими от висков, поседелыми волосами, которые никогда не приглаживались, одетый небрежно, ни с одною пуговицей, застегнутою как надо, вот он входит в ярко освещенную залу; музыка гремит, бал кружится в полном разгаре, дамы в роскошных нарядах, блестя красотою и богатством, толпятся в великолепных гостиных, кавалеры в безукоризненных костюмах предлагают им свои услуги, сыплют любезности… Старичок пробирается нетвердою поступью близ стены, держа шляпу, которая сейчас, кажется, упадет из его рук. Из угла прищуренными глазами окидывает все собрание… Он ни на чем и ни на ком не остановился, как будто б не нашел, на что бы нужно обратить внимание… к нему подходит кто-то и заводит разговор… он отвечает отрывисто, сквозь зубы… смотрит рассеянно по сторонам… кажется, ему уж стало скучно: не думает ли он уйти назад… Подошедший сообщает новость, только что полученную, слово за слово, его что-то задело за живое, он оживляется, и потекла потоком речь увлекательная, блистательная, настоящая импровизация… ее надо бы записать… вот он роняет, сам не примечая того, несколько выражений, запечатленных особенною силой ума, несколько острот едких, но благоприличных, которые тут же подслушиваются соседями, передаются шепотом по всем гостиным, а завтра охотники спешат поднести их знакомым, как дорогой гостинец: Тютчев вот что сказал вчера на бале у княгини N <…>

<…> Низенький, худенький старичок, с длинными, отставшими от висков, поседелыми волосами, которые никогда не приглаживались, одетый небрежно, ни с одною пуговицей, застегнутою как надо, вот он входит в ярко освещенную залу; музыка гремит, бал кружится в полном разгаре, дамы в роскошных нарядах, блестя красотою и богатством, толпятся в великолепных гостиных, кавалеры в безукоризненных костюмах предлагают им свои услуги, сыплют любезности… Старичок пробирается нетвердою поступью близ стены, держа шляпу, которая сейчас, кажется, упадет из его рук. Из угла прищуренными глазами окидывает все собрание… Он ни на чем и ни на ком не остановился, как будто б не нашел, на что бы нужно обратить внимание… к нему подходит кто-то и заводит разговор… он отвечает отрывисто, сквозь зубы… смотрит рассеянно по сторонам… кажется, ему уж стало скучно: не думает ли он уйти назад… Подошедший сообщает новость, только что полученную, слово за слово, его что-то задело за живое, он оживляется, и потекла потоком речь увлекательная, блистательная, настоящая импровизация… ее надо бы записать… вот он роняет, сам не примечая того, несколько выражений, запечатленных особенною силой ума, несколько острот едких, но благоприличных, которые тут же подслушиваются соседями, передаются шепотом по всем гостиным, а завтра охотники спешат поднести их знакомым, как дорогой гостинец: Тютчев вот что сказал вчера на бале у княгини N <…>

М.П. Погодин. Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 24

И.С. Аксаков — Е.Ф. Тютчевой

Турово. 18/<30> июня 1872 г.

Федор Иванович гораздо больше предавался отчаянию до прибытия тела (дочери М.Ф. Бирилевой, скончавшейся в Фейхенхалле от чахотки. — Ред.) и своей жены, а потом стал страшно тяготиться всеми сценами горя и смиренно-откровенно заявлял о «малодушии своей природы», требующей отдыха и рассеяния. <…>

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 419

Эрн.Ф. Тютчева — К. Пфеффелю

<Петербург>. 11/<23> декабря 1872 г.

Приблизительно неделю тому назад я испытала страшную тревогу за мужа <…> его левая рука, не будучи парализованной, тем не менее настолько перестала ему повиноваться, что он, сам того не чувствуя, ронял взятые ею предметы. Затем ему вдруг стало трудно читать, так как буквы сливались у него перед глазами. <…> Сам же больной, который ничего не желал делать для своего здоровья, когда оно было сносно, теперь очень напуган последними тревожными симптомами, тем более <…> вот уж две недели, как бедняга вступил в страшный 70-й год, который оказался роковым для его отца и брата (скончавшегося в 70-летнем возрасте. — Ред.).

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 420

Эрн.Ф. Тютчева — И.Ф. Тютчеву

<Петербург. Август 1873 г.>

<…> Мы здесь не очень удовлетворены этой статьей (М.П. Погодина «Воспоминание о Ф.И. Тютчеве». — Ред.), так как не находим сходства в описании внешности. Он, правда, был маленького роста и худ, и одет довольно небрежно, но когда входил в гостиную, впечатления старичка не производил, во всяком случае не на это обращалось внимание, а Погодин слишком нажимает на эту сторону внешности папа.

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 428

Павловский вокзал.

Неизв. худ. Литография. 1850 г.

<…> Тютчев вел жизнь, по-видимому, совершенно пустую и праздную, — но ум его никогда не был празден, никогда не переставал мыслить. Пусть другие стороны его духа не получили в нем должного развития, пусть воля его была немощна, и эта немощь, вместе с другими его нравственными недостатками, служила ему самому казнью, лишала его внутреннего равновесия и мира, — но тем не менее он не только не зарыл в землю данный ему от Бога талант, не только не угасил свет ума, зажженный в нем природою, но не переставал светить и пламенеть мыслью до истощения сил. Если, по словам одного писателя, жить — значит бодрствовать, то Тютчев исполнил назначение жизни, по крайней мере относительно мыслительной силы своего духа: он бодрствовал мыслью до самой кончины <…>

Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева.

М., 1886. С. 296-297

<…> В редком из своих писем ко мне Ф.И. Тютчев не касается предметов общего интереса, вопросов внешней или внутренней нашей политики, или тех или других иностранных событий. Все это было равно дорого и ему, и мне, обо всем этом мог он иметь сведения далеко не всем доступные, так как он постоянно вращался в высших сферах петербургского общества, был всеми любим и всем дорог, как чрезвычайно приятный и остроумный собеседник, был близок с князем Горчаковым и лично, и по службе, как член Совета министра иностранных дел, был в личных сношениях и с Валуевым, как председатель Комитета иностранной цензуры и член Совета Главного управления по делам печати, и обо всем и обо всех имел свое самостоятельное суждение. По натуре своей он был вообще сообщителен и не боялся высказывать свои мнения. В данном же случае он не прочь был делиться своими воззрениями и с обширною публикой через посредство мое и «Московских ведомостей»; иногда он был на это прямо уполномочиваем князем Горчаковым и даже Валуевым, последним — по делам печати. Насколько мог, я пользовался в моих статьях его сообщениями и даже особенно удачными его выражениями. На первом плане для него, конечно, стояли дела внешней политики, которые он ясно обозревал во всей их совокупности и особенно в их отношении к России. Наибольшие опасения постоянно внушал ему Наполеон III. <…>

А.И. Георгиевский. Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 146

<…> В 1854 г. Австрия, ошеломленная и растерянная, отвернулась от России, которая спасла ее. Тем, кто удивлялся ее неблагодарности, г-н Тютчев отвечал: «Страх не рассуждает. Австрия — это Ахиллес, у которого пятка повсюду. Она ссорится со своими друзьями, дабы не компрометировать себя перед своими врагами. Тщетные усилия! Пушка, пробивающая брешь в Севастополе, изгонит ее из Италии!..»

Война 1870 г. ни на минуту не вызывала у него сомнения в возможных ее последствиях. Заранее предвидя торжество Пруссии, он добавлял: «Это будет торжество протестантизма, ставшего синонимом рационализма, падением папства, подавлением совести ради неверия, религиозное гонение во имя цивилизации! Пусть Франция не заблуждается: искупление, которое слишком долго откладывалось, вскоре для нее наступит. Через несколько лет она завершит вековой цикл преступлений, ошибок и злосчастий, составляющих ее историю с 89 г. Хватит ли у нее силы, — говоря по-христиански, сила означает смирение, — хватит ли у нее силы признаться себе в заблуждении, слишком затянувшемся, повернуть назад, порвать с пагубными принципами Революции, стать снова христианской и монархической? Если нет, то закат ее будет окончательным и бесповоротным».

Эту прозорливость, отличавшую г-на Тютчева в области политики, он проявлял и в области метафизических умозрений. <…> Родись и живи он во Франции, он, без сомнения, оставил бы после себя монументальные труды, которые увековечили бы его память. Родившись и живя в России, имея перед собой в качестве единственной аудитории общество, отличающееся скорее любопытством, нежели образованностью, он бросал на ветер светской беседы сокровища остроумия и мудрости, которые забывались, не успевая распространиться.

Пфеффель. Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 36-37

<…> При свидании с поэтом я обратился к нему с целым рядом вопросов, касающихся его стихотворений. Я спросил его, почему, недолюбливая Наполеона, он в одном из них все-таки говорит: «И ум людей великой тенью полн» и вообще как будто со скорбью упоминает о кончине его. Тютчев взглянул на меня со снисходительной улыбкой, скривившей его губы, и протяжно ответил мне:

— Неужели вы не поняли, что тут говорит во мне самый упорный, неизменный монархист, — он сделал ударение на последнем слове, — и что для меня всякий монарх несравненно лучше десяти диктаторов и республиканских президентов!

В политических взглядах поэта выражалась его большая нетерпимость, ничем и никем не поколебимая. Другой вопрос мой касался уже не политики, а лирики.

— У вас в прекрасном, известном стихотворении сказано: «поют деревья». Как надо понимать это?

С прежней и еще большей усмешкой он дал такой ответ:

— Вы сами давно стихи пишете, а не хотите знать, что тут дело идет о весне, когда поёт вся природа гимны ей… Этот мелодичный говор, лепет древесной листвы разве не напоминает вам какого-нибудь напева? Да, наконец, на деревьях есть пернатые певцы. Ими и поют дерева, как гудящими громкими волнами поет море!..

Мои, очень может быть, наивные вопросы, видимо, не понравились Тютчеву. Он был тогда на высоте своей славы, и тут он, пожалуй, не мог не смотреть на меня сверху, являя и в данном случае свою нетерпимость. <…>

П.В. Быков. Тютчев Ф.И. в документах, статьях и

воспоминаниях современников. М., 1999. С. 150—151

Чернильница с фигурой Гёте, принадлежащая Ф.И. Тютчеву.

Металл, литьё. 1830-е гг.

<…> Как теперь вижу перед собой его невысокую, тщедушную фигуру, с слегка приподнятыми плечами, его бледное, гладко выбритое, худощавое лицо, с огромным обнаженным лбом, вокруг которого, падая на плечи в хаотическом беспорядке, вились мягкие, как пух, и белые, как снег, волосы. Лицо его… но разве можно описать лицо Федора Ивановича так, чтобы человек, не видевший его никогда, мог представить себе это особенное, не поддающееся никакому описанию выражение?.. Это не было только человеческое лицо, а какое-то неуловимое, невольно поражающее каждого, сочетание линий и штрихов, в которых жил высокий дух гения и которые как бы светились нечеловеческой, духовной красотой. На плотно сжатых губах постоянно блуждала грустная и в то же время ироническая улыбка, а глаза, задумчивые и печальные, смотрели сквозь стекла очков загадочно, как бы что-то прозревая впереди. И в этой улыбке, и в этом грустно ироническом взгляде сквозила как бы жалость ко всему окружающему, а равно и к самому себе. Если человеческая душа, покинувшая бренную оболочку, имела бы свою физиономию, она бы должна была смотреть именно такими глазами и с такой улыбкой на брошенный ею мир.

Спешу оговориться, да не подумает читатель, что в выражении лица Федора Ивановича Тютчева было что-то пренебрежительное, а тем более презрительное по отношению к окружающему его, отнюдь не бывало. Чувства пренебрежения и презрения были совершенно неведомы его светлой душе, как они были бы неведомы какому-нибудь духу, если бы таковой мог жить среди людей. Читая в душах и в умах окружающих его, как в раскрытой книге, видя недостатки и пороки ближних, будучи сам преисполнен всевозможных человеческих слабостей, которые он ясно сознавал в себе, но от которых не в силах был и даже не хотел избавиться, Федор Иванович никогда никого не осуждал, принимая человечество таким, каково оно есть, с каким-то особенным, невозмутимым, благодушным равнодушием. Равнодушие это, или, как он метко называл, l indulgence paienne (языческое снисхождение. — Фр.), являлось у него не в силу христианского всепрощения и смиренномудрия, а в силу глубокого понимания тайников человеческой души и сознания, что иначе, чем так, как есть, — на земле быть не может. Поэтому-то он и делал такое резкое различие между l'inclulgence paienne et 1 indulgence chretienne (языческим и христианским снисхождением. — Фр.), приписывая себе, и вполне справедливо, только первое.

Это равнодушие к внешним проявлениям и условностям жизни в Федоре Ивановиче превосходило всякие вероятия и было тем удивительнее, что по своему образу жизни он всецело принадлежал к придворной среде и чувствовал себя в ней, как рыба на дне речном. <…>

Тютчев Ф.Ф. Кто прав? Роман, повести, рассказы.

М.: Современник, 1985. С. 488-489

<…> Поэт почти никогда не упускал случая сострить, где нужно, пустить в ход злейшую иронию или просто пошутить. Ничего не зная о доблестях Мещерского, о его вкусах, он поместил в «Гражданине» два-три стихотворения. Узнав о гадостях титулованного редактора, он ушел из «Гражданина» и лицу, передавшему ему горькую правду о Мещерском, сказал: «Несчастный дедушка Карамзин, он три раза перевернулся бы в гробу, услыхав о доблестях своего внука». В другой раз, когда толковали о романе Мещерского «Хочу быть русской», Тютчев изрек:

«Пусть она хочет, но Мещерскому все-таки не мешает отрезать конец». Как-то сидя у себя, поэт закутался в плед. Кто-то из гостей заметил: «Что это, Федор Иванович, вы так кутаетесь?» — «Нельзя иначе! — получился ответ: — Современная Россия — страна холодная, не зябнут только дипломаты, нагревающие руки… за ее счет!» Посетив кого-то из знакомых, Тютчев обратил внимание на картину Калама (Alexandre Calam), похвалил ее и, любя живопись, в поучение присутствующих, не утерпел, чтобы не распространиться о том, что у Калама есть единство чувства, много поэтической концепции и краски гармоничны. «Мы согласны все, но ждем от вас иного: где ваш каламбур?» — «Да ведь вы сами его сейчас сказали, — ответил Тютчев лицу, сказавшему ему об этом, — вы говорите ваш Каламбур… Может быть, он и бур, вот тут и весь каламбур»

По смерти Тютчева я присутствовал на вечере у Я.П. Полонского, прекрасно охарактеризовавшего скончавшегося (в 1873 г.) поэта:

Песнь его глубокой скорбью

Западала в грудь

И, как звездный луч, тянула

В бесконечный путь!

Да, Тютчев умел страдать, он не любил полумер полумер ни в искании идеала, ни в искании красоты, ни в увлечении, ни в отвращении к злу. Много пришлось мне видеть писателей — цельных натур, но такой особенно цельной природы, какая была у Тютчева, я не встречал. «Словно рукой гениальной обточена» была личность этого удивительного человека. <…>

П.В. Быков. Тютчев Ф.И. в документах, статьях и

воспоминаниях современников. М., 1999. С. 152—153

Стол, принадлежавший Ф.И. Тютчеву (Мураново).

Современная фотография

<…> Отец, читая Тютчева, обращал особенное наше внимание на некоторые стихи. Эти стихи почти все отмечены в экземпляре, подаренном Толстовскому Обществу. Он говорил, что ни у кого, кроме Тютчева, нельзя найти такие образные выражения, как, например, «Тени сизые смесились…», или такие сравнения, как стихи «…И на всем / Та кроткая улыбка увяданья, / Что в существе разумном мы зовем / Возвышенной стыдливостью страданья». Не раз он вспоминал «Силенциум», особенно стих.: «Мысль изреченная есть ложь…». Признавая вместе с Тютчевым, что в сущности нельзя передать свою мысль другому человеку, он говорил про себя: «Я мыслю лучше, чем говорю, говорю лучше, чем пишу, пишу лучше, чем печатаю…»

С.Л. Толстой. Тютчев Ф.И. в документах, статьях и

воспоминаниях современников. М., 1999. С. 247—248

Издания произведений Ф.И. Тютчева разных лет

<…> 1873 год начался известием о смерти Наполеона III, в своем уединении изгнанника в Англии. С этим событием, не произведшим в Петербурге никакого особенного действия, для меня связалось одно тяжелое впечатление — это начало предсмертной болезни, унесшей несколько месяцев спустя в могилу дорогого и милого поэта Ф.И. Тютчева.

Утром он пришел ко мне. Сразу я заметил необычное в нем состояние: какую-то лихорадочность в движениях и какое-то взволнованное состояние, столь резко различавшееся от обычного невозмутимого внешнего и внутреннего спокойствия прелестного поэта. Войдя, он сказал мне, что принес стихотворение на смерть Наполеона III. Затем он достал, как всегда, клочок бумаги, на котором каракулями были изображены стихи, и начал читать.

Во время чтения с ним, очевидно, сделался первый удар: он не мог уже разбирать своего почерка и затем не мог уже плавно произносить слова…

Чтение прервалось; я испугался его состояния, усадил его, успокоил, он немного как будто очнулся; но при этом сказал: mauvais presage (дурное предзнаменование. — Фр.). Затем его усадили на извозчика и он вернулся домой… Увы, это было началом его кончины… Летом его не стало…

Стихотворение это было последним стихотворением Тютчева.

Вот его главные строки:

И ты свершил свой подвиг роковой,

Великих сил двусмысленный наследник,

Муж не судеб, а муж случайности слепой,

Ты сфинкс разгаданный — и пошлою толпой! <…>

Князь Мещерский. Воспоминания.

М., 2001. С. 314-315

А.В. Плетнева — К.К. Гроту

<Петербург.> 31 марта <1873>

<…> В самом деле, никогда я не была так много сама с собою. Вы отсутствуете, Федор Иванович Тютчев потихоньку умирает. <…> Ему очень плохо. Вчера он сказал мне очень трогательно: «Я вас очень любил», — говоря о себе, как о прошедшем. Зрение совершенно ему изменяет от мозгового страдания, и, натыкая на окружающие предметы, он острит, говоря: «Je deviens hanneton («Я превращаюсь в майского жука». — Фр.; игра слов: «hanneton» имеет два значения — майский жук и вертопрах.) — майский жук; но во мне майского только это и осталось». Бедный милый старик, сколько он развлекал меня своим остроумием, а теперь он ходит ко мне очень редко, как и повсюду.

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 564

Нож для разрезания бумаги, пенал и гусиные перья

Б.М. Маркевич — М.Н. Каткову

Петербург. 23 декабря 1872 г./ <4 января 1873 г.>

<…> Продаю за что купил (последние политические новости. — Ред.) — у «божественного старца», который между тем весьма плох, разбит окончательно нервами и теряет, кажется, зрение, что не мешает ему выезжать каждый вечер. «Я был у вас, — говорю ему, — не застал, а мне говорили, что вы больны». — «Oh, cela ne prouve rien, — отвечает, — je serais mort que je ne sortirais encore tous les jours» («О, это ничего не значит, я бы умер, если бы еще не выезжал постоянно». — Фр.).

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 420

Д.Ф. Тютчева — Е.Ф. Тютчевой

<Петербург>. 1/13 января 1873 г.

Сегодня утром у папа был удар, у него парализована левая сторона, и нельзя понять, что он говорит. Боткин, который только что оттуда, говорит, что если этот приступ и пройдет, он может повториться, и за жизнь его отвечать нельзя.

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 420

<…> Первым делом Тютчева, по мере того как он стал приходить в сознание, было — ощупать свой ум. Жить — значило для него мыслить, и с первым, еще слабым возвратом сил его мысль задвигалась, заиграла и засверкала, как бы тешась своею живучестью. Прикованный к постели, с ноющею и сверлящею болью в мозгу, не имея возможности ни приподняться, ни перевернуться без чужой помощи, голосом едва внятным, он истинно дивил и врачей, и посетителей блеском своего остроумия и живостью участия к отвлеченным интересам. Он требовал, чтоб ему сообщались все политические и литературные новости, — он по каждому поводу готов был пуститься в серьезные рассуждения, и напрасно усиливались врачи отстранить от него эту «вредную при его состоянии деятельность»… «Это лишь возбуждение, это ненормальное явление», — уверяли доктора; «за сим несомненно последует постепенное ослабление умственных сил, как всегда бывает при «выпотении или эксудации мозговых артерий» — болезни неизлечимой, за которою непременно, месяца через два-три, может быть через шесть или немного более, настанет смерть». Доктора были правы в определении болезни и ее скорого рокового исхода, но они обманулись в своих научных расчетах относительно упругости мыслительных сил своего пациента. Мыслительность была в нем природною, существеннейшею жизненною стихией, — могла угаснуть и угасла только последнею… Но она, конечно, выдавалась в нем еще ярче, казалась еще поразительнее в виду его страшной физической немощи, во всей этой внешней обстановке смертельного недуга. <…>

Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева.

М., 1886. С. 310

И.С. Аксаков — Е.Ф. Тютчевой

<Петербург>. 3/15 января 1873 г.

<…> Мне же сказал: «Это начало конца, — теперь это еще не так важно, но за этим последует уже что-нибудь решительное…» И сейчас же пустился говорить о политике, о Хиве, о Наполеоне, о московских городских выборах; например, о Наполеоне III: «Какой огромный круг деятельности исторической и созидания понапрасну, по-пустому», старался припомнить свои стихи о нем, но не мог <…> О смерти он говорит не довольно серьезно: C'est mon Sedan… (Это мой Седан… — Фр.) (Намек на поражение французов при Седане в 1870 г. — Ред.)

Чулков Г.И. Летопись жизни и творчества Федора Ивановича Тютчева.

М-Л., 1933. С. 226—227

A.M. Горчаков — Д.Ф. Тютчевой

<Петербург>. 3/<15> января 1873 г.

Мне незачем говорить вам, как горестно был я поражен сообщенной вами новостью. Бога ради, сообщайте мне о всех получаемых вами известиях. Если бы я не был в вынужденном заточении (болезнь. — Ред.), то был бы с бедным нашим другом. Мне хотелось бы, чтобы он об этом знал.

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 421

А.Ф. Аксакова — Е.Ф. Тютчевой

6/18 января 1873 г.

<…> Дарья сказала ему (Ф.И. Т-ву) после причастия, что она надеется на улучшение состояния его здоровья. «Здоровья не телу, — сказал он, — но душе» <…>

Чулков Г.И. Летопись жизни и творчества Федора Ивановича Тютчева.

М-Л., 1933. С. 228

Эрн.Ф. Тютчева — К. Пфеффелю

<Петербург>. 6/18 января 1873 г.

<…> Он передвигался и до некоторой степени возвратился к своим светским привычкам, так что все, казалось бы, должно было постепенно восстановиться. Известие о смерти Луи Наполеона вызвало в нем живейший интерес, и весь день 29 декабря я прекрасно видела, что он вынашивает стихи и то и дело погружается в обдумывание какого-то литературного произведения. И действительно, 30-го, после беспокойно проведенной ночи, он заявил, что хочет продиктовать мне стихи, сочиненные им на смерть покойного императора. Весь день был посвящен этой диктовке, весьма раздражавшей наши нервы, ибо он не мог ничего прочитать из написанного мною, а я плохо слышала, но не хотела заставлять его многократно повторять одну и ту же строку, неясно произнесенную, и в результате получились нелепости, которые он с раздражением обнаруживал, когда я прочитывала ему записанное. <…>

Ночь с 30-го на 31-е была совсем плоха, я ее всю провела, до восьми часов утра, в том, что сменяла ледяные компрессы на голове бедного моего мужа, страдавшего от невыносимых болей в области лба и висков. К утру он задремал и проснулся около 10 часов с освеженной головой и без болей. <…> Я только заметила некоторую заторможенность во всем существе больного, что, впрочем, не помешало ему отправиться вечером к друзьям. Утром (1 января. — Ред.) …он вышел, а немного позже мне его привезли в ужасном виде. <…> Вы можете себе представить мое волнение и отчаяние… По словам прислуги, он встал в таком же приблизительно состоянии, но захотел во что бы то ни стало выйти, считая, что воздух будет ему полезен. На улице, где он кое-как тащился в течение получаса, его поддерживали. Врачи, и в их числе знаменитый Боткин, приходили один за другим в течение дня и констатировали, что больной поражен параличом. Тем не менее мозг его был поражен лишь временно, а сейчас он так же ясен и даже блестящ как никогда. <…> Мой муж, которому запретили говорить и которому втуне предписывают не думать, тем не менее говорит массу вещей, которые мне очень хотелось бы вам сообщить, <…> а больной говорит так неясно, что мне не удалось бы передать вам точный смысл его слов. <…> Он интересуется всем происходящим и заставляет читать ему газеты, что мы стараемся по возможности сократить, сводя это чтение к одним телеграммам. Это ум, подобного которому нет на свете, — живое пламя, продолжающее ярко пылать на развалинах его тела, его хрупкой физической организации.

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 421-422

И.С. Аксаков — Е.Ф. Тютчевой

Петербург. 6/<18> января 1873 г.

<…> Стихи вашего отца <…> конечно, тяжелы, не могут и не должны подлежать строгой критике, если знать — когда и как они были писаны. К тому же они переданы были Мещерскому в таком оригинале, что для восстановления версификации, не соблюденной Эрнестиной Федоровной (по два стиха, например, в одну строчку), был Мещерским приглашен Майков; нет сомнения, что Федор Иванович исправил бы их иначе. <…> Вчера он приобщался. <…> Он довольно долго оставался с Янышевым наедине, потом приобщился и, позвав жену, при всех сказал: «Вот у кого я должен просить прощения», — нежно ее обнял несколько раз. Впрочем, все обошлось без волнения и слез. Он стал кротче, бодрее… <…>

Петербург. 8/20 января 1873 г.

<…> Человеку дано грозное предостережение, memento mori (помни о смерти. — Лат.), тень смерти прошла над ним, — и вместе с тем дана отсрочка. <…> Дается время приготовиться, покаяться, освятиться. Молите Бога, чтобы он воспользовался этой отсрочкой. <…> Он шутил и острил над собой как над будущим «покойником», над смертью, — но так, как едва ли стал бы шутить и острить человек, действительно чающий последнего своего часа.

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 423

И.С. Аксаков — Е.Ф. Тютчевой

12/24 января 1873 г.

<…> Он требует, чтобы к нему впускали всех гостей: общество — его стихия, и вне общества он впадает в тоску; но в разговорах с гостями он нередко засыпает. Смерть (вел. кн.) Елены Павловны произвела на него впечатление, и он попробовал написать несколько стихов, но не совсем удавшихся. <…>

Чулков Г.И. Летопись жизни и творчества Федора Ивановича Тютчева.

М-Л., 1933. С. 229

И.Е. Репин — П.М. Третьякову

17 января 1873 г.

<…> Сегодня я и без того собирался писать Вам, как вдруг получаю Ваше письмо. Во-первых, о портрете Ф.И. Тютчева: во вторник я был у И.С. Аксакова. Он сказал мне, что надобно подождать неделю, так как Ф.И. начинает только поправляться, и мой приход может произвести на него неприятное впечатление. Следовательно, я примусь за него через неделю. Фотографий его я пока и видеть не хочу, чтобы живее взглянуть на него самого.

Тютчев Ф.И. в документах, статьях и

воспоминаниях современников. М., 1999. С. 245

Эрн.Ф. Тютчева — О.Н. Тютчевой

<Петербург>. 23 января/<4 февраля> 1873 г.

<…> Какое же это существование, особенно для него, при тех условиях, которые как будто окончательно определились. Левая рука навсегда потеряна, левая нога ужасно скована, зрение если и не совсем потухло, то настолько смутно, что ни о чтении, ни о том, чтобы что-либо различать, и речи нет. Для того чтобы переносить такой удел, нужна душевная стойкость, которой он, увы, не обладает… (В эти дни он продиктовал обращенное к жене четверостишие:

Все отнял у меня казнящий Бог. <…> — Ред.)

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 424

А.В. Плетнева — К.К. Гроту

<Петербург>. 27 января 1873 г.

<…> В последний раз, когда я была у него вечером, там был как раут. <…> Он со всеми любезен, разговорчив и мил; но грустно смотреть на эту угасающую жизнь, которая в свое время так бурно кипела. Жена его чрезвычайно трогательна своим тихим, печальным благодушием. <…>

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 564

Эрн.Ф. Тютчева — А.Ф. Аксаковой

<Петербург>. 30 января/<11 февраля> 1873 г.

Папа беспрестанно занят стихотворчеством и посылает тебе прилагаемый образчик своего поэтического вдохновения на злобу дня. Бывает много народу, но бедняга чувствует себя обездоленным оттого, что не может встать и ходить.

(В тексте письма стихотворение «Конечно, вредно пользам государства…», написанное под диктовку Тютчева. — Ред.)

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 424

Эрн.Ф. Тютчева — А.Ф. Аксаковой

Петербург. 16/<28> февраля 1873 г.

<…> Болезнь <…> возвратила его на стезю веры, покинутую им со времен молодости. На будущей неделе он хочет говеть; он с жадностью слушает главы Евангелия, которые я ему ежедневно читаю. <…> Дай-то Бог, чтобы это страшное испытание пошло бы на пользу его душе и чтобы в случае выздоровления он не впал вновь в прежнее свое равнодушие.

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 424

А.В. Плетнева — К.К. Гроту

<Петербург>. 31 марта <1873>

<…> Ф.И. Тютчев как будто идет к лучшему: он собирается в Царское, а потом за границу: и в Теплиц, и в Базель, и в Вильдбад. Это похоже на мечту.

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 565

<…> Позыв к стихотворчеству сказывался в нем беспрестанно; он часто твердил стихи про себя, часто принимался за диктовку, но <…> рука, по привычке, протягивалась к струнам, но струны дребезжали, ослабленные и порванные. <…>

Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева.

М., 1886. С. 314

Д.Ф. Тютчева — Е.Ф. Тютчевой

Петербург. 28 апреля/10 мая 1873 г.

Мама простудилась… Папа катается каждое утро. Предоставленный самому себе ввиду нездоровья мама, он отправляется за Б<огдановой>, чтобы кататься с нею. Все это очень грустно. Но едва ли можно на него негодовать, когда видишь его таким старым, слабым и больным…

Чулков Г. Последняя любовь Тютчева.

М., 1928. С. 68

Д.Ф. Тютчева — Е.Ф. Тютчевой

28 апреля 1873 г.

Возвращаю тебе при этом письмо Аксакова. С чувством ужаса прочла я все, что относится к Богдановой. Эта особа — воплощенная ложь. Пусть вспомнит Аксаков о том, что говорил ему Полонский о тех оскорблениях, которые она заставляла выносить папа этим летом, выгоняя его от себя, — а теперь она устраивает идиллию. Бедный папа потерял голову. Страсть как будто бичует его. Эта особа пытает его медленным огнем — с какою целью? Имеет ли она в виду материальную выгоду или она делает это из чувства гордости, чтобы показать свою власть? Как бы то ни было, это она виновница его положения, она возбуждает его и без того больного, играя на его нервах, натянутых до последней степени…

Чулков Г. Последняя любовь Тютчева.

М., 1928. С. 69

<Из дневника А.В. Никитенко>

30 <мая 1873 г.>. Среда. Ездил в Царское Село навестить бедного больного Тютчева. Положение его самое плачевное. Половиною тела он совсем не владеет, но голова свежа и умственные отправления все как следует. В произношении он немного и едва заметно затрудняется. Он совершенно остался одиноким: все его близкие и друзья разъехались на лето. Из домашних я никого не видел, кроме сиделки да лакея, которые за ним ухаживают, и, кажется, усердно. Он чрезвычайно был рад моему посещению. Поговорили о литературе, о Франции и о Тьере. Разумеется, он, как все благородные и мыслящие люди, негодует на правую сторону Национального собрания, свергнувшую Тьера. Все, по-видимому, клонится к тому, чтобы восстановить наполеоновскую династию. <…>

Июнь 9. Суббота. Навещал больного Тютчева. Бедный, он более еще страдает нравственно, чем физически…

Никитенко А.В. Дневник. Т. III.

М., 1956. С. 284-285

А.В. Никитенко — Е.К. Богдановой

Павловск. 31 мая/<12 июня> 1873 г.

Вчера был я в Царском Селе у Федора Ивановича. <…> Он сильно грустит о своем одиночестве: жизнь разбросала всех его близких и друзей по разным сторонам. Более всего он сетует на ваше отсутствие. Ваше участие было для него утешительным елеем.

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 425

Эрн.Ф. Тютчева — Д.Ф. Тютчевой

<Царское Село>. 3/<15> июня 1873 г.

Вчера утром, после моего отъезда в город, папа побывал с сиделкой в маленькой церкви. Он въехал в своем кресле на колесах и заказал там панихиду. <…> Папа поехал в город с сиделкой и Силантием для того, чтобы проститься с некоей дамой (Богдановой Е.К., уезжавшей за границу. — Ред.). Он провел два дня в Петербурге. <…>

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 425

<…> 11 июня новый удар или новый припадок быстро двинули его к могиле. <…> Все полагали, что он умер, или умирает; но недвижимый, почти бездыханный, он сохранял сознание. И когда чрез несколько часов оцепенение миновало — первый вопрос его, произнесенный чуть слышным голосом, был: «какие последние политические известия?»<…>

Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева.

М., 1886. С. 315

<Из дневника А.В. Никитенко>

16 <июня 1873 г.>. Суббота. Ездил в Царское Село навестить Тютчева. Но я не видел его: он в беспамятстве и очень плох. В понедельник я был у него. Он долго со мной говорил и был хорош. Нашему времени принадлежит только критика общественных учреждений и правительственных мер; действовать же на их усовершенствование мы не можем, потому что лишены для этого и моральных и политических сил. <…>

21. Четверг. Был у Тютчева и не видел его. Зять его, Иван Сергеевич Аксаков, мне сказал, что вся почти эта неделя прошла в борьбе со смертью. Иногда Тютчев приходил в себя на некоторое время, потом опять впадал в забытье. Сам как-то вспомнил о священнике, но исповедаться не мог — язык ему не повиновался. Совершив глухую исповедь, однако, он приобщился и понял, когда священник просил его открыть рот. Теперь, очевидно, поражен его мозг.

22. Пятница. Вчера был прелестнейший день и вечер — 20° тепла, а сегодня 10° только; очень холодно и мрачно.

Был в городе, в заседании правления Академии наук.

Июль 2. Понедельник. Был у Тютчева. К нему возвратилось сознание, но он очень слаб и едва может произнести несколько слов — так язык его поражен. Жена его, Эрнестина Федоровна, почтенная старушка, которую я в первый раз видел, очень была, по-видимому, рада моему приезду. Он спрашивал вчера обо мне. Меня ввели к нему. Лицо его очень изменилось. Он протянул мне свою исхудалую руку и с большим трудом сказал несколько фраз. Я пробыл у него минуты три, боясь обеспокоить. Он и жена его просили меня заезжать к ним еще. Аксаков с женою уехал в Москву.

7. Суббота. Ездил в Царское Село к Тютчеву и не видел его. Он опять без сознания. <…>

Никитенко А.В. Дневник. Т. III.

М., 1956. С. 286—287

<…> Несмотря на все уверения докторов, что Тютчеву остается жить день-два, он прожил еще недели три, — но эта жизнь была медленною агонией. Все постепенно изнемогало в нем, никло и умирало, — не омрачилось только сознание и не умирала мысль <…>

Ранним утром 15 июля 1873 года лицо его внезапно приняло какое-то особенное выражение торжественности и ужаса; глаза широко раскрылись, как бы вперились вдаль, — он не мог уже ни шевельнуться, ни вымолвить слова, — он, казалось, весь уже умер, но жизнь витала во взоре и на челе. Никогда так не светилось оно мыслью, как в этот миг. <…> Вся жизнь духа, казалось, сосредоточилась в одном этом мгновении, вспыхнула разом и озарила его последнею верховною мыслью… Чрез полчаса вдруг все померкло, и его не стало…

Он просиял и погас…

Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева.

М., 1886. С. 316

Эрн.Ф. Тютчева — К. Пфеффелю

<Царское Село>. 15/27 июля 1873 г.

Мой муж скончался сегодня утром после 24-часовой агонии и четырех недель жестоких страданий. В течение этого месяца он дважды причащался, а позавчера его соборовали. Да будет мир его бедной душе, которая с таким трудом оторвалась от своей телесной оболочки. <…>

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 426

И.С. Аксаков — Ю.Ф. Самарину

Царское Село. 18 июля <18>73

<…> Нам дали знать о его кончине в Турово — по телеграфу, и мы тотчас же приехали с женой, т.е. во вторник утром, — почти одновременно с Катериной Федоровной. (Надобно тебе сказать, что мы уехали из Царского Села 27 июня, дождавшись возвращения Катерины Фед<оровны> из-за границы, — она же, после нас, оставалась до 9 июля, и так как Федору Ивановичу было несколько лучше, то она и решилась его оставить на время, тем более, что и Дарья Ивановна занемогла острым ревматизмом и необходимо было перевезти ее в Москву.)

Приехавши в Царское, я нашел уже гроб закрытым: немедленно после смерти появившиеся два синие пятна на голове скоро охватили все лицо, и началось разложение. Он уже исчез, — что напомнило мне его слова, сказанные дней за 6, за 7: «Я исчезаю, исчезаю!» Служились панихиды, читался псалтырь; разные деловые люди, которым были поручены хлопоты и дрязги похоронные, а также и прислуга, — старались устроить похороны, как прилично Тайному Советнику, но я поминал его — его же стихами. Рядом с человеческой немощью в нем жило искреннейшее смирение христианина. <…>

Вчера утром гроб, обвитый цветами, внесли в багажный вагон, куда поместились и мы, близкие и родные, и экстренный поезд железной дороги примчал его в Петербург, — где отвезли его в Новодевичий монастырь и по отпевании опустили в могилу вблизи от могилы дочери, схороненной год тому назад. Летние похороны не так тяжело действуют на душу, как зимние; будто легче отдавать человека живой земле, среди живой природы, нежели земле мерзлой, среди окоченевшей природы. <…>

На похоронах было очень, очень немного. Петербург теперь пустынен, и то общество, которого Тютчев «был, как говорится, украшением» 30 лет сряду, среди которого он расточал дары своего ума и которое он поддерживал так долго на некоторой интеллектуальной высоте, — изменило ему в последнюю минуту. Умственный уровень, конечно, понизится теперь в Петербурге.

Это был последний поэт, — т.е. последний поэт того типа, к которому принадлежали отчасти и Пушкин и Гёте, — последний представитель той художественности, которая являлась не как способность, не как средство и уменье, а как самостоятельная духовная среда, о которую, преломляясь, лучи возвышенной, отвлеченной мысли принимали поэтические, конкретные образы в слове и звуках. <…>

Тютчев Ф.И. в документах, статьях

и воспоминаниях современников. М., 1999. С. 254—255

А.В. Плетнева. Фотография С. Левицкого.

Париж. Середина 1860-х гг.

А.В. Плетнева — С.И. Феоктистовой

6 августа 1873 г.

«Писать к вам и не писать о Ф.И. Тютчеве мне было невозможно, а писать о нем, как о прошедшем, еще не терпит душа. Он так много занял места в моей жизни. С 68-го года, когда я возвратилась на жительство в Петербург после 5-летнего отсутствия, я его видела почти каждый день до 73 года. Сейчас я возвратилась из церкви, где с Эрнестиной Федоровной молилась за него. Вечная ему память! <…> Эрн<естина> Ф<едоровна> Тютчева звала меня читать письма Федора Ивановича, из которых она делает выписки для Аксакова. Она говорит, что жаль что-нибудь из них выкинуть, так все прелестно — умно и замечательно. Общих мест он не умел говорить. <…> Третьего дня я была на его могиле, залитой цветами. Иногда кажется, что я слышу его небрежные шаги за дверями и вот-вот увижу его улетучивающуюся фигуру».

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 1. М., 1988. С. 558

А.В. Плетнева — А.Ф. Кони

<Петербург.>. 22 июня 1900 г.

<…> Вспоминаю, как раз, обидевшись неожиданным поцелуем (в губы) Ф.И. Тютчева, я ему написала: «Неужели жизнь с ее страшными загадками, с ее неразрешимыми вопросами, с ее бузумными страданиями не научила вас невольно преклоняться перед теми, кто решил во что бы то ни стало, взявши свой крест, итти за Христом?» Он мне на это ответил: «Ne n'eliminez pas de votre vie!» («Не устраняйте меня из вашей жизни!» — Фр.)

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 567

<…>

Вы помните его в кругу его друзей?

Как мысли сыпались, нежданные, живые,

Как забывали мы под звук его речей

И вечер длившийся, и годы прожитые!

В нем злобы не было

Когда ж он говорил,

Язвительно смеясь над жизнью или веком,

Тот самый смех его нас с жизнию мирил,

А светлый лик его мирил нас с человеком!

1873 г.

А. Апухтин. Соч. Л., 1991. С. 187

И.С. Тургенев — А. Фету

Буживалъ. 21 августа 1873 г.

<…> Глубоко жалею о Тютчеве; он был славянофил, но не в своих стихах; а те стихи, в которых он был им, те-то и скверны. Самая сущная его суть, — le fin du fin, — это Западная, сродни Гёте, например «Есть в светлости осенних вечеров…» и «Остров пышный, остров чудный…» К. Аксакова нет никакого соотношения. То — изящно выгнутая лира Феба; а это — дебелый, купцом пожертвованный колокол. Милый, умный, как день умный, Федор Иванович! Прости, — прощай! <…>

Кланяюсь вашей жене и жму вам руку.

Преданный вам Ив. Тургенев.

Фет А.А. Сочинения. Т. 2. М., 1982. С. 278-279

<…> Мы сказали сейчас, что г-н Тютчев один из самых замечательных русских поэтов; мы скажем более; в наших глазах, как оно ни обидно для самолюбия современников, г-н Тютчев, принадлежавший к поколению предыдущему, стоит решительно выше всех своих собратов по Аполлону. Легко указать на те отдельные качества, которыми превосходят его более даровитые из теперешних наших поэтов: на пленительную, хотя несколько однообразную, грацию Фета, на энергическую, часто сухую и жестокую страстность Некрасова, на правильную, иногда холодную живопись Майкова; но на одном г-не Тютчеве лежит печать той великой эпохи, к которой он принадлежит и которая так ярко и сильно выразилась в Пушкине; в нем одном замечается та соразмерность таланта с самим собою, та соответственность его с жизнью автора, — словом, хотя часть того, что в полном развитии своем составляет отличительные признаки великих дарований. Круг г-на Тютчева не обширен — это правда, но в нем он дома. Талант его не состоит из бессвязно разбросанных частей: он замкнут и владеет собою; в нем нет других элементов, кроме элементов чисто лирических; но эти элементы определительно ясны и срослись с самою личностию автора; от его стихов не веет сочинением; они все кажутся написанными и на известный случай, как того хотел Гёте, то есть они не придуманы, а выросли сами, как плод на дереве, и по этому драгоценному качеству мы узнаем, между прочим, влияние на них Пушкина, видим в них отблеск его времени. <…>

И.С. Тургенев. Тютчев Ф.И. в документах, статьях

и воспоминаниях современников. М., 1999. С. 112—113

Памятник Ф.И. Тютчеву в Брянске

Скульптор А. Ковальчук, архитектор А. Петров. 2003 г.