Тютчев в воспоминаниях,

письмах современников и документах

1844-1858

Возвращение в Петербург * Великосветские салоны * Тютчев и князь П.А.Вяземский * Конец временной опалы * Публицистика поэта: «Россия и Запад» * Сближение с Е.А. Денисьевой * Падение Севастополя * Кончина Николая I * Тютчев и князь А.М. Горчаков

Эрн.Ф. Тютчева — К. Пфеффелю

Петербург. <26 сентября>/8 октября 1844 г.

<…> Переезд прошел благополучно, хотя и был отмечен ужасающим штормом. За исключением Тютчева, который все время прекрасно себя чувствовал, все мы более или менее переболели. <…> В четверг <3 октября> в 9 часов утра мы вошли в Петербургский порт. <…> Было больше двенадцати часов, когда нам разрешили сойти на берег и пойти согреться, а главное поесть, так как все мы еще не ели. <…>

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 210

Эрн.Ф. Тютчева — К. Пфеффелю

Петербург. 14/<26> ноября 1844 г.

<…> Нас окружают люди тонкие и чувствительные, а простая и непринужденная манера обращения, принятая в здешнем обществе, совсем не похожа на чопорность мюнхенских гостиных. Два раза в неделю у нас места в Итальянскую оперу, а во Французском театре мы бываем, когда захотим. Словом, к нам все очень расположены <…>

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 211

Вид площади между Исаакиевским собором и Адмиралтейством.

Худ. В. Садовников. 1847 г. Акварель

Эрн.Ф. Тютчева — К. Пфеффелю

Петербург. 14/<26> ноября 1844 г.

<…> Я виделась с г-жой Нессельроде, которая была со мной весьма любезна; она чрезвычайно полюбила Тютчева, и я должна вам сказать, что у себя на родине он пользуется громадным успехом. <…>

Мы много выезжаем. <…> Тютчев тоже вполне примирился со своей родиной, и было бы неблагодарностью по-прежнему ее ненавидеть, так как его тут любят и ценят больше, чем где бы то ни было. <…>

Родители Тютчева ждут нас в Москве с нетерпением; они сняли для нас квартиру, за которую сами, конечно, заплатили, и обещают нам возможность всячески экономить, когда мы будем с ними. Но сейчас было бы просто смешно уехать отсюда <…>

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 211

Князь П.А. Вяземский — А.И. Тургеневу

С.-Петербург. 2 октября 1844 г.

Я очень здесь рад Тютчеву. Вот тоже прелестный говорун. <…> Разговор его возбуждает вопросы и рождает ответы, а разговор многих других возбуждает одно молчание. Я часто являюсь в салон с потребностью и желанием говорить, но после двух минут чувствую, как замерзают мои мысли в голове и слова мои в горле…

Тютчев Ф.И. в документах, статьях и

воспоминаниях современников. М., 1999, С. 81

<…> Самым оригинальным и прелестным зрелищем в то время были беседы и общение князя Вяземского с его другом Тютчевым… Тютчев, со своими белыми волосами, развевавшимися по ветру, казался старше князя Вяземского, но был моложе его; но, находясь перед Вяземским, он казался юношей по темпераменту… Бывало, Тютчев приходил к горячо им любимому Вяземскому отвести душу, и сразу рисуется прелестная картина: безмятежного, с умным лицом, где добрая улыбка попеременно сменяется ироническою усмешкою, старика князя Вяземского и пылающего своим вдохновением или своею главною заботою минуты старика Тютчева. Тютчев усаживается, как всегда, уходя в кресло, князь Вяземский сидит прямо в своем кресле, покуривая трубку, и Тютчев начинает волноваться и громить своим протяжным и в то же время отчеканивающим каждое слово языком в области внешней или внутренней политики. А князь Вяземский только с перерывами издает звуки вроде: гм… — пускает из трубки дым, такой же спокойный, как и он, и, когда Тютчев окончит свою тираду, вставляет в промежуток между другою тирадою какое-нибудь спокойное или остроумное размышление, часто с единственною заботою оправдать или извинить, — после чего Тютчев, как бы ужаленный этим спокойствием, уносится еще дальше и еще сильнее в область своих страстных рассуждений. Изумительно кроткая терпимость была отличительною чертою князя Вяземского. Нетерпимость была отличительною чертою его друга Тютчева. Я говорил, что слышал Тютчева в гостиной говорившего одному либеральному оратору в лицо: mais vous elites des sottises (но вы говорите глупость. — Фр.). Также помню я и Тютчева, после долгой необходимости слушать одну политическую даму, болтавшую по-французски про политику, говорящим с досадою: fatal abus d'une langue etrangere: elle n'aurait jamais dit tant de sottises, s'il fallait les dire en russe! (роковое злоупотребление иностранным языком: она никогда бы не наговорила столько глупостей, если бы должна была сказать их по-русски! — Фр.). Князь Вяземский, наоборот, с тою же прекрасною, доброю и умною улыбкою слушал из уважения к человеку, из уважения к чужому мнению, из гостеприимства, из-за доброго сердца — и глупости дурака, и подленькие речи куртизана, и умные речи друга <…>.

<…> Самым оригинальным и прелестным зрелищем в то время были беседы и общение князя Вяземского с его другом Тютчевым… Тютчев, со своими белыми волосами, развевавшимися по ветру, казался старше князя Вяземского, но был моложе его; но, находясь перед Вяземским, он казался юношей по темпераменту… Бывало, Тютчев приходил к горячо им любимому Вяземскому отвести душу, и сразу рисуется прелестная картина: безмятежного, с умным лицом, где добрая улыбка попеременно сменяется ироническою усмешкою, старика князя Вяземского и пылающего своим вдохновением или своею главною заботою минуты старика Тютчева. Тютчев усаживается, как всегда, уходя в кресло, князь Вяземский сидит прямо в своем кресле, покуривая трубку, и Тютчев начинает волноваться и громить своим протяжным и в то же время отчеканивающим каждое слово языком в области внешней или внутренней политики. А князь Вяземский только с перерывами издает звуки вроде: гм… — пускает из трубки дым, такой же спокойный, как и он, и, когда Тютчев окончит свою тираду, вставляет в промежуток между другою тирадою какое-нибудь спокойное или остроумное размышление, часто с единственною заботою оправдать или извинить, — после чего Тютчев, как бы ужаленный этим спокойствием, уносится еще дальше и еще сильнее в область своих страстных рассуждений. Изумительно кроткая терпимость была отличительною чертою князя Вяземского. Нетерпимость была отличительною чертою его друга Тютчева. Я говорил, что слышал Тютчева в гостиной говорившего одному либеральному оратору в лицо: mais vous elites des sottises (но вы говорите глупость. — Фр.). Также помню я и Тютчева, после долгой необходимости слушать одну политическую даму, болтавшую по-французски про политику, говорящим с досадою: fatal abus d'une langue etrangere: elle n'aurait jamais dit tant de sottises, s'il fallait les dire en russe! (роковое злоупотребление иностранным языком: она никогда бы не наговорила столько глупостей, если бы должна была сказать их по-русски! — Фр.). Князь Вяземский, наоборот, с тою же прекрасною, доброю и умною улыбкою слушал из уважения к человеку, из уважения к чужому мнению, из гостеприимства, из-за доброго сердца — и глупости дурака, и подленькие речи куртизана, и умные речи друга <…>.

Князь Мещерский. Воспоминания. М., 2001, С. 214—215

Великосветский салон. Неизв. худ. 1830-е гг. Акварель

<…> Одновременно с князем Вяземским близостью Государыни (но только Государыни) пользовался Ф.И. Тютчев. Он был близок к князю Вяземскому, хотя они во многом и расходились. В письме своем по поводу смерти Плетнева он говорит о Тютчеве. Это был очень замечательный старик; рассеянный, с ленивою поступью, седые волосы его были растрепаны. Когда он говорил, то сильно картавил, но говорил по-французски безукоризненно, все его остроты, вся устная литература Тютчева на французском языке. Он был поэт настоящий и своеобразный… Не раз встречал я его сидящим на извозчике, закутанным плащом; не то сидя, не то лежа помещался он на дрожках и, судя по выражению лица, мысль его отсутствовала далеко. У него было русское пламенное чувство, но ни жизнью своею, ни воспитанием своим он русским не был и русской деревни не знал и потому не любил, хотя он и воспевал деревню — «бедную» деревню и «скудную» природу, — и то лишь в поэтических грезах, сидя где-нибудь в Тироле или Баварии, где он был у себя дома. Я готов восторгаться светлою чистотою поэзии Тютчева, но видеть в нем мыслителя и хранителя истинно русских преданий, выразителя истинно русских чувств — нет, я этого не могу. <…>

Мемуары графа О.Д. Шереметева. М., 2001, С. 161

Складом своим и обычаями дом графини Протасовой во многом походил на наш дом, за исключением, конечно, светских приемов. Это был старозаветный дом с прекрасною домовою церковью, в маленьком виде напоминавшею Успенский собор в Москве. На всем лежал чисто русский, старобарский отпечаток. В гостиной было уютно и просторно, стеклянный коридор вокруг церкви завешан был плющом и обставлен моделями московских соборов. В небольшой столовой чайный стол и буфет с множеством угощений. <…> Ее вечера бывали содержательны. К ней стекались сановники государства, дипломаты, люд чиновный, придворные и духовенство. У нее были верные, старые друзья: кн. П.А. Вяземский, кн. С.Н. Урусов, Ф.И. Тютчев, Н.В. Исаков, друзья и почитатели.

Мемуары графа О.Д. Шереметева. М., 2001, С. 44—45

<…> В тогдашнее время в великосветском обществе существовал еще другой дом, в котором точно так же собирались лица большого света и артисты, это был дом графов (Матвея и Михаила. — Ред.) Виельгорских. <…> В его (Михаила Виельгорского. — Ред.) гостиной, раз в неделю, в назначенный день, можно было встретить всех знаменитых певцов, композиторов, актеров и также светских и придворных дам. Разговор происходил почти исключительно на французском языке. Постоянным посетителем этих вечеров был известный поэт Ф.И. Тютчев, прославившийся также едкостью своего остроумия. Можно было бы составить целый том из того, что сказано было Тютчевым, и том этот мог бы с успехом занять место между сочинениями известных остроумцев прошлого столетия Шамфора и Ривароля. Но мы вообще мало дорожим своим добром, ничего почти не собираем и не приберегаем, и часто у нас зря пропадает то, что служит богатым вкладом в иностранной литературе. <…>

<…> В тогдашнее время в великосветском обществе существовал еще другой дом, в котором точно так же собирались лица большого света и артисты, это был дом графов (Матвея и Михаила. — Ред.) Виельгорских. <…> В его (Михаила Виельгорского. — Ред.) гостиной, раз в неделю, в назначенный день, можно было встретить всех знаменитых певцов, композиторов, актеров и также светских и придворных дам. Разговор происходил почти исключительно на французском языке. Постоянным посетителем этих вечеров был известный поэт Ф.И. Тютчев, прославившийся также едкостью своего остроумия. Можно было бы составить целый том из того, что сказано было Тютчевым, и том этот мог бы с успехом занять место между сочинениями известных остроумцев прошлого столетия Шамфора и Ривароля. Но мы вообще мало дорожим своим добром, ничего почти не собираем и не приберегаем, и часто у нас зря пропадает то, что служит богатым вкладом в иностранной литературе. <…>

Григорович Д.В. Литературные воспоминания. М., 1961, С. 113

<…> У меня по вечерам собирались самые разнородные гости: в комнате, находившейся за моим кабинетом и прозванной мною «зверинцем», так как в ней помещались люди, не решавшиеся не только сидеть в гостиной, но даже входить в мой кабинет, куда, однако, дамы редко заглядывали, — в этой комнате часто можно было видеть сидящих рядом на низеньком диванчике председателя Государственного совета графа Блудова и г-на Сахарова, одного из умнейших и ученейших в России людей <…> Граф Блудов был одним из выдающихся людей царствований императоров Александра I и Николая I; человек обширного ума и непреклонных убеждений, патриот самой высокой степени, преданный престолу, то есть России, родине <…> Слабой стороной графа Блудова был его характер, раздражительный и желчный; известный остряк и поэт Федор Иванович Тютчев говорил про него: «II faut avouer que le comte Bloudow est le modele des chretiens: personne comme lui ne pratique l'oubli des unjures… qu'il a fait lui-meme!» («Нельзя не признать, что граф Блудов — примерный христианин: он, как никто, умеет забыть обиды… которые нанес сам!» — Фр.). И действительно, бывало, в минуту вспыльчивости граф Блудов разнесет так, что хоть святых вон выноси, а потом, глядь, уже все позабыл и с ласковою улыбкою снова с вами заговаривает. <…> Я назвал только что Федора Ивановича Тютчева; он был одним из усерднейших посетителей моих вечеров: он сидел в гостиной на диване, окруженный очарованными слушателями и слушательницами. Много мне случалось на моем веку разговаривать и слушать знаменитых рассказчиков, но ни один из них не производил на меня такого чарующего впечатления, как Тютчев. Остроумные, нежные, колкие, добрые слова, точно жемчужины, небрежно скатывались с его уст. Он был едва ли не самым светским человеком в России, но светским в полном значении этого слова. Ему были нужны, как воздух, каждый вечер яркий свет люстр и ламп, веселое шуршание дорогих женских платьев, говор и смех хорошеньких женщин. Между тем его наружность очень не соответствовала его вкусам; он собою был дурен, небрежно одет, неуклюж и рассеян: но все, все это исчезало, когда он начинал говорить, рассказывать; все мгновенно умолкали, и во всей комнате только и слышался голос Тютчева: я думаю, что главной прелестью Тютчева в этом случае было то, что рассказы его и замечания coulaient de source (текли свободно, легко. — Фр.), как говорят французы; в них не было ничего приготовленного, выученного, придуманного. Соперник его по салонным успехам, князь Вяземский хотя обладал редкой привлекательностью, но никогда не славился этой простотой обаятельности, которой отличался ум Тютчева. У меня в то время собирались все тузы русской литературы. Я уже называл Тютчева, Вяземского и Гоголя; кроме них, часто посещали меня добрейший и всеми любимый князь Одоевский, Некрасов, Панаев, которого повести были в большой моде в то время, Бенедиктов, Писемский. Изредка в «зверинце» появлялась высокая фигура молодого Тургенева; сухопарый и юркий Григорович был у нас в доме как свой, также и Болеслав Маркевич. Один, всего один раз мне удалось затащить к себе Достоевского. <…>

<…> У меня по вечерам собирались самые разнородные гости: в комнате, находившейся за моим кабинетом и прозванной мною «зверинцем», так как в ней помещались люди, не решавшиеся не только сидеть в гостиной, но даже входить в мой кабинет, куда, однако, дамы редко заглядывали, — в этой комнате часто можно было видеть сидящих рядом на низеньком диванчике председателя Государственного совета графа Блудова и г-на Сахарова, одного из умнейших и ученейших в России людей <…> Граф Блудов был одним из выдающихся людей царствований императоров Александра I и Николая I; человек обширного ума и непреклонных убеждений, патриот самой высокой степени, преданный престолу, то есть России, родине <…> Слабой стороной графа Блудова был его характер, раздражительный и желчный; известный остряк и поэт Федор Иванович Тютчев говорил про него: «II faut avouer que le comte Bloudow est le modele des chretiens: personne comme lui ne pratique l'oubli des unjures… qu'il a fait lui-meme!» («Нельзя не признать, что граф Блудов — примерный христианин: он, как никто, умеет забыть обиды… которые нанес сам!» — Фр.). И действительно, бывало, в минуту вспыльчивости граф Блудов разнесет так, что хоть святых вон выноси, а потом, глядь, уже все позабыл и с ласковою улыбкою снова с вами заговаривает. <…> Я назвал только что Федора Ивановича Тютчева; он был одним из усерднейших посетителей моих вечеров: он сидел в гостиной на диване, окруженный очарованными слушателями и слушательницами. Много мне случалось на моем веку разговаривать и слушать знаменитых рассказчиков, но ни один из них не производил на меня такого чарующего впечатления, как Тютчев. Остроумные, нежные, колкие, добрые слова, точно жемчужины, небрежно скатывались с его уст. Он был едва ли не самым светским человеком в России, но светским в полном значении этого слова. Ему были нужны, как воздух, каждый вечер яркий свет люстр и ламп, веселое шуршание дорогих женских платьев, говор и смех хорошеньких женщин. Между тем его наружность очень не соответствовала его вкусам; он собою был дурен, небрежно одет, неуклюж и рассеян: но все, все это исчезало, когда он начинал говорить, рассказывать; все мгновенно умолкали, и во всей комнате только и слышался голос Тютчева: я думаю, что главной прелестью Тютчева в этом случае было то, что рассказы его и замечания coulaient de source (текли свободно, легко. — Фр.), как говорят французы; в них не было ничего приготовленного, выученного, придуманного. Соперник его по салонным успехам, князь Вяземский хотя обладал редкой привлекательностью, но никогда не славился этой простотой обаятельности, которой отличался ум Тютчева. У меня в то время собирались все тузы русской литературы. Я уже называл Тютчева, Вяземского и Гоголя; кроме них, часто посещали меня добрейший и всеми любимый князь Одоевский, Некрасов, Панаев, которого повести были в большой моде в то время, Бенедиктов, Писемский. Изредка в «зверинце» появлялась высокая фигура молодого Тургенева; сухопарый и юркий Григорович был у нас в доме как свой, также и Болеслав Маркевич. Один, всего один раз мне удалось затащить к себе Достоевского. <…>

Граф В.А. Соллогуб. Воспоминания. М., 1998, С. 170-172

<…> Он говорил медленно, изящно и спокойно… Но тогда, когда его задевали за живое русское чувство или когда кто-нибудь его раздражал своими суждениями, он выходил из себя и говорил с огнем… Образец первой речи: одного из сановников при нем бранили; Тютчев, когда смолкли речи, сказал медленно и спокойно: qui, c'est un lion, je dis lion, pour dire que c'est le roi des animaus (да, это лев, я говорю лев в смысле царь зверей. — Фр.). Образец второй речи, оживленной: Тютчев слушает одного князя, говорящего либеральные глупости, слушает, и я вижу, что его коробят глупые слова, он ежится, ворочается в кресле, морщится, и, наконец, когда ему стало невмочь, он вскакивает и, обращаясь к собеседнику, восклицает: Ah, sher prince, si vous pouviez apprecier la sottise de vos inspirations, vous nous en feriez grance… (О , дорогой князь, если бы вы могли оценить глупость вашего вдохновения, вы бы нас пощадили… — Фр.). Бедный князь-оратор должен был проглотить этот возглас старика Тютчева.

Когда князь Вяземский написал свое прелестное стихотворение «Русский Бог», Тютчев сказал: il faut avouer pourtant que les foctions du Русский Бог ne sont pas une sinecure (нужно признаться, что обязанности Русского Бога — не синекура. — Фр.). <…>

Князь Мещерский. Воспоминания. М., 2001, С. 159

П.А. Вяземский — А.И. Тургеневу

Петербург. 29 января 1845 г.

Тютчев — лев сезона. Он очень умен и мил; он один умеет расшевелить меня и дергать за язык.

Чулков Г.И. Летопись жизни и творчества

Федора Ивановича Тютчева. М-Л., 1933, С. 65

Эрн.Ф. Тютчева — К. Пфеффелю

Петербург. 20 марта/<1 апреля> 1845 г.

<…> Тютчев остался на службе, иначе говоря, он состоит при Министерстве (иностранных дел. — Ред.) и для него подыскивают приличное место. <…> А пока в ожидании этого события, мы живем на собственные средства (за счет состояния Эрнестины, так как «причисление» продолжалось до 15 февраля 1846 г., без определения должностного оклада. — Ред.), а потому мой пассив, и без того весьма значительный, все увеличивается…

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 213

Эрн.Ф. Тютчева — К. Пфеффелю

Петербург. 8/20 апреля 1846 г.

<…> Мой муж получил должность в Министерстве, другими словами, он числится при канцлере (чиновником особых поручений VI класса. — Ред.), получая жалованье в 1 500 рублей серебром или 6 000 франков в год. <…> Жизнь в Петербурге слишком дорога, чтобы эти 6 000 франков могли возместить тот ущерб, который нанесен моему состоянию. <…>

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 215

Эрн.Ф. Тютчева — К. Пфеффелю

Петербург. 14/26 мая 1846 г.

<…> Я нимало не сомневаюсь, что общество моего мужа весьма привлекательно, и потому очень многие желают, чтобы его пребывание в Петербурге продлилось как можно дольше, но за эту привлекательность слишком плохо платят… <…> … через два года я буду полностью разорена. Итак, нам следует отдать себе отчет в том, где же мы предпочтем прозябать — в каком-нибудь маленьком германском городке или же в Москве? Для будущего наших детей последнее было бы предпочтительнее, и если бы я могла решать, я не колебалась бы в выборе. Но если человек прожил на земле 42 года и если эти 42 года протекли в постоянном ожидании перемен, причем все его склонности и причуды постоянно удовлетворялись, как это было с Тютчевым, — такому человеку, я думаю, весьма трудно принять решение и на чем-то остановиться… <…>

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 217

Эрн.Ф. Тютчева — К. Пфеффелю

Петербург. 21 мая/2 июня 1845 г.

<…> Два дня назад мы были представлены императрице на вечере у вел<икой> княгини Марии (с нею Тютчев познакомился в 1840 г. в Мюнхене, см. выше. — Ред.), которая очень любезно беседовала с нами. <…> Наше положение в обществе таково, что ни о чем подобном я и мечтать не могла бы, а поскольку все говорят, что возвращение Тютчева в Министерство иностранных дел — важный шаг на пути к упрочению нашего положения, то можно считать, что мы преуспели во всех наших надеждах. <…>

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 213

<Из дневника А.Ф. Тютчевой>

Петербург. 4/16 мая 1846 г. Вчера вечером я осталась одна с папа: он сидел в большом кресле возле камина, я — на маленькой скамеечке у его ног; он казался грустным и подавленным. Никто из нас не говорил: я боялась нарушить его думы… Отец первым прервал молчание:

Петербург. 4/16 мая 1846 г. Вчера вечером я осталась одна с папа: он сидел в большом кресле возле камина, я — на маленькой скамеечке у его ног; он казался грустным и подавленным. Никто из нас не говорил: я боялась нарушить его думы… Отец первым прервал молчание:

— Вот так, — сказал он, — чередуются поколения, не зная друг друга: ты не знала своего деда, как не знал моего и я. Ты и меня тоже не будешь знать, ибо не знавала меня молодым. Ныне же мы существуем в двух разных мирах. Тот, в которым живешь ты, уже не мой мир. Мы столь же отличны друг от друга, как лето отличается от зимы. А ведь и я был молод! Если бы ты видела меня за пятнадцать месяцев до твоего рождения… Мы совершали тогда путешествие в Тироль: твоя мать, Клотильда, мой брат и я. Как все было молодо тогда, и свежо, и прекрасно! А теперь это всего лишь сон. И она также, она, которая была для меня жизнью, — больше, чем сон: исчезнувшая тень. Она, которая была столь необходима для моего существования, что жить без нее казалось мне так же невозможно, как жить без головы на плечах. Ах, как это было давно; верно тому уже тысяча лет! Придет день, Анна, когда ты задумаешься о своей юности и, быть может, вспомнишь то, что я говорю тебе сейчас. Ты подумаешь: это было в красной комнате, возле камина…

Он помолчал, затем заговорил снова:

— Ах, как ужасна смерть, как ужасна! Существо, которое ты любил в течение двенадцати лет, которое знал лучше, чем самого себя, которое было твоей жизнью и счастьем, — женщина, которую видел молодой и прекрасной, смеющейся, нежной и чуткой — и вдруг мертва, недвижна, обезображена тленьем. О, ведь это ужасно, ужасно! Нет слов, чтобы передать это. Я только раз в жизни видел, как умирают… Смерть ужасна! — Первые годы твоей жизни, дочь моя, которые ты едва припоминаешь, были для меня годами, исполненными самых пылких чувств. Я провел их с твоей матерью и с Клотильдой. Эти дни были так прекрасны, мы были так счастливы! Нам казалось, что они не кончатся никогда. Однако дни эти оказались так быстротечны, и с ними все исчезло безвозвратно. Теперь та пора моей жизни — всего лишь далекая точка, которая отдаляется все более и более и которую настигнуть я не могу. И столько людей, более или менее знакомых, более или менее любимых, исчезло с нашего горизонта, чтобы никогда больше не появиться на нем! Она также… И все-таки она еще моя. Она вся передо мною, твоя бедная мать…

Как передать глубокую грусть, слышавшуюся в его голосе, когда он одно за другим перебирал столько далеких воспоминаний, будивших в нем горькие сожаления. Я ничего не могла сказать: в самом деле, какое утешение способно умерить горесть того, кто оплакивает свою молодость и тех, кого он любил. <…>

Папа встал и ходил большими шагами, а я плакала. Его скорбь меня глубоко опечалила. Никогда раньше я не слыхала, чтобы он так выражал свои сожаления, ибо, будучи натурой скрытной и ненавидящей все, что носит малейший оттенок чувствительности, он очень редко говорит о том, что испытывает. Вероятно, потому его скорбь, прорываясь наружу, бывает особенно выразительна.

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 216

Вид Тронного зала императрицы Марии Фёдоровны в Зимнем дворце.

Худ. Е. Крендовский. Нач. 1830-х гг. Холст, масло

<Из дневника А.Ф. Тютчевой>

<Петербург>. 3/15 мая <1847 г.>. После обеда мама пошла к Ивану, я осталась одна с папа. Я сказала ему, что его дети сегодня очень хороши. «В этом отношении ты не похожа на меня, — сказал он. — Ты всегда в восторге от тех, кто близок к тебе». — «Это правда, — ответила я, — да я и не вижу, почему я должна больше радоваться при виде чужого красивого лица, чем при виде лица моей сестры. Смешно находить некрасивое красивым потому только, что оно наше, но находить красивым то, что действительно красиво, и радоваться этой красоте — это естественно и правдиво. Кроме того, я почитаю большим несчастием презирать и считать скучным прекрасное и приятное только потому, что оно наше, чем находить красивым то некрасивое, что является нашим. И это особенно относится к нашим affections (привязанностям. — Фр.)» . Папа ответил мне, что «чем больше он любит кого, тем более избегает хвалить, что самолюбие не позволяет ему этого, он не в состоянии восхвалять, выдвигать то, что считает своим». «Да, — прибавил он, — и ты этим недовольна». — «Ты стараешься даже скрыть, — сказала я, — что хорошо и приуменьшить ценность этого хорошего. Это допустимо с вещами, но не с людьми, — ведь люди, которых ты удостоиваешь такого рода любовью, имеют свою собственную индивидуальность, и они страдают от этого». Он ответил: «Драгоценности надо разыскивать, а я настолько требователен, что хочу, чтобы любимых мною людей искали, как драгоценности». — «О, — ответила я смеясь, — таких человеческих драгоценностей, сверкающих в ярких лучах солнца, так много, что их не приходится искать по темным углам. Да и вообще у тебя странная манера любить, — например, ты никогда не испытываешь желания видеть моих сестер». — «Это правда, — сказал он, — но они дети». — «Но я не ребенок, — возразила я, — и все-таки ты никогда не почувствовал бы моего отсутствия. Право же, в случае, если бы мне пришлось выбирать между твоим счастьем и разлукой с тобой и я выбрала бы твое счастье, это ничего бы тебе не стоило». — «Я этого не говорю», — ответил он. — «Но ты это думаешь, — сказала я. — Мне же необходимо видеть людей, которых я люблю. Возьмем хотя бы Ивана. Он еще младенец, но мне необходимо видеть его, играть с ним». — «А я, — сказал папа, — испытываю как раз противоположную необходимость: не видеть его». — Все это крайне парадоксально. Он ежедневно нуждается в обществе, ощущает потребность видеть людей, которые для него — ничто, а к детям своим его не тянет. И он это не только говорит, он это чувствует. А ведь он всюду ищет правдивости в чувствах! Ведь такая холодность не есть правдивость, она противоестественна. Есть только один человек, в котором папа нуждается: это его жена; всего остального он мог бы лишиться, не испытывая никакой пустоты. Мне жутко при мысли, что разум оставляет так мало места сердцу и предоставляет эгоизму такую абсолютную власть; уж лучше обладать меньшим разумом. Любовь к своим — тоже своего рода эгоизм, но эгоизм такой естественный, а личный эгоизм — это нечто такое обнаженное, такое бесплодное, что страшишься его.

Тютчев Ф.И. в документах, статьях и

воспоминаниях современников. М., 1999, С. 85—86

А.Ф. Тютчева — Е.Ф. Тютчевой

<Петербург. Январь—март> 1858 г.

Папа блуждает из одного салона в другой.

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 293

Эрн.Ф. Тютчева — К. Пфеффелю

Петербург. 15/27 марта 1848 г.

<…> После венского шквала, который унес князя Меттерниха (начало Венской революции 1848 г., бегства канцлера Меттерниха, краха банков в Австрии. — Ред.) <…> я перевожу сюда остаток моего текущего счета у Ротшильда. <…> Если бы я раньше послушала совета моего мужа, который с начала года не переставал твердить о неминуемом кризисе — и мне, и многим другим недоверчивым людям. Должна отдать ему справедливость, что он выказал, особенно за последние несколько месяцев, поистине изумительную проницательность. <…>

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 224

Эрн. Ф. Тютчева. Фотография И. Робийяра. Петербург. 1862 г.

Эрн.Ф. Тютчева — К. Пфеффелю

Петербург. 24 апреля/<6 мая 1849 г.>

Мой муж полагает, что пора, наконец, и друзьям и недругам нашим понять ту очевидную истину, что Россия защищает прежде всего не собственные свои интересы, а великий принцип власти, <…> она, если можно так выразиться, обречена всегда и повсюду поддерживать и защищать всякую законную власть, <…> если эта власть окажется неспособной к дальнейшему существованию, Россия будет обязана, во имя того же принципа взять власть в свои руки, дабы не уступить ее Революции. <…>

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 231

Эрн.Ф. Тютчева — К. Пфеффелю

Петербург. 9/21 октября 1849 г.

На днях, как только представится возможность, я пошлю вам новое произведение моего мужа. Это вторая глава труда, которым он занят и который будет называться «Россия и Запад». Эта вторая глава называется «Папство и Римский вопрос» <…>

Это произведение, которое вызовет великое негодование в католическом мире <…>

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 235

Эрн.Ф. Тютчева — К. Пфеффелю

Петербург. 1/13 января 1850 г.

<…> Мой муж вдруг все забросил. Он даже забыл или почти забыл о том, как ему хотелось, чтобы фрагмент, посланный мною в ваше распоряжение, появился в какой-нибудь заграничной газете. Ничто не сравнится с изменчивостью его настроении <…>

Тютчев ненавидит писать, он удовлетворяется тем, что, набросав нечто вроде перечня своих идей, он затем развивает их, диктуя мне. Я не устаю удивляться точности его выражений, возникающих в совершенно законченном виде, — кажется, будто он читает их в открытой книге. <…>

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 240-241

<…> С неисчерпаемым поэтическим чувством, он был неисчерпаемо остроумен, но это остроумие было потому всегда обаятельно и прелестно, что оно скорее было добродушно, чем едко-зло, и всегда являлось как бы блестящим и удачным выражением для самого простого суждения или душевного чувства, особенно понятного в данную минуту; никогда не было натяжки или усилия в его остроумии, никогда речи напоказ, никогда ничего похожего на фейерверк возбужденной мысли. Добродушие это было так естественно, что он не только забывал нередко о своем остроумном слове сейчас же после того, как оно, негаданно и нечаянно, бывало им высказано, но иногда хвалил остроумие того, кто уже потом, а иногда и как свое повторял в его присутствии им же когда-то высказанное меткое и остроумное слово.

<…> С неисчерпаемым поэтическим чувством, он был неисчерпаемо остроумен, но это остроумие было потому всегда обаятельно и прелестно, что оно скорее было добродушно, чем едко-зло, и всегда являлось как бы блестящим и удачным выражением для самого простого суждения или душевного чувства, особенно понятного в данную минуту; никогда не было натяжки или усилия в его остроумии, никогда речи напоказ, никогда ничего похожего на фейерверк возбужденной мысли. Добродушие это было так естественно, что он не только забывал нередко о своем остроумном слове сейчас же после того, как оно, негаданно и нечаянно, бывало им высказано, но иногда хвалил остроумие того, кто уже потом, а иногда и как свое повторял в его присутствии им же когда-то высказанное меткое и остроумное слово.

Князь Мещерский. Воспоминания. М., 2001, С. 318

И.С. Гагарин — А.Н. Бахметевой

<Париж>. 15/27 ноября 1874 г.

<…> Он говорил мне: «Существует бесконечное множество милых женщин, и каждая из них обладает особым очарованием. Представьте себе мужчину, способного различать и оценивать все очарование каждой из них, наделите его соответствующей силой, и вы получите Дон-Жуана». Что ему самому недоставало, так это силы. Замените женщин мнениями, и вы себе представите Тютчева.

Теперь, поскольку я стремлюсь быть предельно точным: мне рассказывали о Тютчеве такие вещи, которые убедили меня, что во вторую половину своей жизни он оказался способен к гораздо более глубоким привязанностям, чем я мог думать. Может быть, и здесь он кончил тем, что принял какое-нибудь мнение с таким жаром и такой силой убежденности, каких я прежде за ним не знал. Не оспариваю возможность этой перемены. Тютчев, каким я его знал, был подобен призме, которая воспринимает все лучи, ничего не говорящие нашему оку, и возвращает их украшенными всеми цветами радуги. Стал ли он впоследствии очагом света — света, который был ему присущ и который был его жизнью? Это возможно; я ничего об этом не знаю. Говорю то, что знаю. <…>

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 54

<…> Как древнеязыческий жрец, созидающий храм, населяющий его богами и затем всю жизнь свою служащий им и их боготворяющий, так и Федор Иванович в сердце своем воздвиг великолепный, поэтический храм, устроил жертвенник и на нем возжег фимиам своему божеству — женщине. Как искренно верующий несет на жертвенник своему идолу лучшее, что он имеет, так и Федор Иванович поверг к стопам своего божества лучшие свойства своей души, все свое свободное время, весь блеск своего таланта <…>

Тютчев Ф.Ф. Кто прав? Роман, повести, рассказы.

М.: Современник, 1985, С. 498

<…> Свои прелестные стихи, как и свои прелестные слова, Тютчев ронял, как цветы мгновенного вдохновения… Он не знал, что значит сочинять стихи; они создавались в ту минуту, как созвучием нужно было высказать мысль или чувство, наскоро он набрасывал их на клочке бумаги и затем ронял, позабывая о них, на пол, а жена его записывала выливавшиеся из души его мысли и чувства в стихах. Как-то раз, вернувшись домой под проливным дождем, Тютчев стоял в своем кабинете, терпеливо глядя, как камердинер под надзором жены снимал замоченный сюртук… Стоит, и с уст его падают те прелестные стихи: «Слезы людские», которые он так поэтично уподоблял каплям дождя.

Точно так же падали с уст его умные слова <…>

Князь Мещерский. Воспоминания. М., 2001, С. 159

<…> Мать моя, старшая дочь великого Карамзина, была олицетворением высокой души в лучшем смысле этого слова; подобной ей русской женщины я не встречал: ум ее был замечательно светел и верен <…> в каждой мысли и в каждом слове ее слышалось вдохновение правды и благородства. Оттого речи ее покойный Тютчев называл: la musique une belle ame (музыка прекрасной души. — Фр.).

Князь Мещерский. Воспоминания. М., 2001, С. 7

<…> Ученье ее (Денисьевой Е.А. — Ред.) шло вообще очень неправильно и главнейше ограничивалось только усвоением французского языка; но природа одарила ее большим умом и остроумием, большою впечатлительностью и живостью, глубиною чувства и энергией характера, и когда она попала в блестящее общество, она и сама преобразилась в блестящую молодую особу, которая при своей большой любезности и приветливости, при своей природной веселости и очень счастливой наружности всегда собирала около себя множество блестящих поклонников. В числе их был и наш поэт.

<…> Феодор Иванович Тютчев, две дочери которого — Дарья и Екатерина (от его брака с баронессою Пфеффель) — были в одном классе с моею Мари: класс этот был в ведении Анны Дмитриевны (Денисьевой. — Ред.), потому и Тютчев ее часто посещал, все более сближался с Лелей, ценя ее очаровательное общество, и все более увлекался ею. Увлечению этому, как говорили, не только не противодействовала, а, скорее, даже напротив — содействовала его супруга Эрнестина Федоровна, не думая, чтобы с этой стороны могла ей грозить какая-либо серьезная опасность, и видя в нем весьма полезный громоотвод против других увлечений более зрелыми и более, по ее мнению, опасными красавицами большого света, за которыми тогда ухаживал Федор Иванович. <…>

А.И. Георгиевский. Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 108

Вид на острове Валааме. Худ. И. Шишкин. 1859 г. Холст, масло

А.Ф. Тютчева — Д.И. Сушковой

<Петербург>. 10/<22> августа 1850 г.

Наше маленькое путешествие (в Валаамский монастырь. — Ред.) удалось очень хорошо, хотя и не обошлось без целого ряда треволнений… и, если бы мы все трое — папа, Лелинька (Денисьева. — Ред.) и я — не обладали бы счастливыми характерами, то часто пребывали бы в дурном настроении <…> Дождь продолжался до самой полуночи, то есть до нашего прибытия в Шлиссельбург. <…> Нам пришлось остаться до воскресного вечера в Шлиссельбурге, где мы остановились на постоялом дворе, в заведении, вероятно, самом грязном из всех гостиных дворов России. <…> Наше ночное плавание по Ладожскому озеру было чудесно… <…> Монахи нас приняли с большим гостеприимством. Нам предоставили две кельи, весьма опрятные. Мы, как схимники, поели ухи и, поскольку чувствовали себя смертельно усталыми, легли спать. <…> Мы познакомились с настоятелем монастыря, очень праведным человеком… Он подарил нам четки и снабдил папа просвирами, для передачи их великой княгине Марии. Мы, Лелинька и я, ходили смотреть на юродивого. <…>

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 246-247

<…> В то время ему было уже под пятьдесят лет, но, тем не менее, он сохранил еще такую свежесть сердца и цельность чувств, такую способность к безрассудочной, не помнящей себя и слепой ко всему окружающему любви, что, читая его дышащие страстью письма и стихотворения, положительно отказываешься верить, что они вышли из-под пера не впервые полюбившего 25-летнего юноши, а пятидесятилетнего старца, сердце которого должно бы, казалось, давным-давно устать от бесчисленного множества увлечений, через которые оно прошло.

Встретив особу (Денисьеву Е.А. — Ред.), о которой я говорю, Федор Иванович настолько сильно увлекается ею, что, ни на минуту не задумавшись, приносит в жертву своей любви свое весьма в то время блестящее положение. Он почти порывает с семьей, не обращает внимания на выражаемые ему двором неудовольствия, смело бравирует общественным мнением и если в конце концов не губит себя окончательно, то, тем не менее, навсегда портит себе весьма блистательно сложившуюся карьеру. Это увлечение, наиболее сильное во всей его жизни, оставило на ней глубокий след, выбило его, так сказать, из колеи и сделало то, что последние двадцать лет прошли для Федора Ивановича почти безрезультатно в смысле какого бы то ни было творчества. <…>

Тютчев Ф.Ф. Кто прав? Роман, повести, рассказы.

М.: Современник, 1985, С. 500

Смольный монастырь со стороны Невы.

Неизв. худ. 1820-1830-е гг. Цветная литография

<…> На след тайных свиданий между ними в нарочно нанятой для того близ Смольного квартире первый напал эконом Смольного монастыря Гаттенберг. На беду в марте 1851 г. предстоял торжественный выпуск воспитанниц того класса, который Анна Дмитриевна (Денисьева. — Ред.) вела в продолжении 9 лет: ожидали, что ее по этому случаю сделают кавалерственной дамой, а Лелю фрейлиной. И вдруг ужасное открытие! <…> Несдобровать было бы Тютчеву, если бы он не поспешил тотчас же уехать за границу. <…> Бедную Лелю все покинули, и прежде всех сам Тютчев; отец не хотел ее больше знать и запретил всем своим видаться с нею, а из бывших ее подруг осталась ей верна одна лишь Варвара Арсеньевна Белорукова. Это была самая тяжкая пора в ее жизни; от полного отчаяния ее спасла только ее глубокая религиозность, только молитва, дела благотворения и пожертвования на украшение иконы Божией Матери в соборе всех учебных заведений близ Смольного монастыря, на что пошли все имевшиеся у нее драгоценные вещи. <…>

А.И. Георгиевский. Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 108

20 мая 1851 г. Рождение дочери Елены от связи поэта с Е.А. Денисьевой (умерла 2 мая 1865 г.).

Чулков Г.И. Летопись жизни и творчества

Федора Ивановича Тютчева. М-Л., 1933, С. 82

<…> Он такое сложное существо: поэтическое, очень возвышенное воображение, глубокое благочестие или, точнее, чувство благочестия, а вместе с тем его нравы далеки от безупречных. У него пять детей от его первой жены, вдовы Петерсон, урожденной графини Балтузен, женщины очень странной, фантазерки, но полной обаяния и ума. От второй жены, графини Дёрнберг, урожденной Пфеффель, у него трое детей. Но он не занимается своим законным потомством и находится в связи с очень красивой молодой девушкой, мадемуазель Денисьевой, и имеет от нее детей. Мой брат видел его в церкви, когда он подносил детей к причастию. <…>

А.О. Смирнова-Россет. Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 480

<…> Поклонение женской красоте и прелестям женской натуры было всегдашнею слабостью Феодора Ивановича с самой ранней его молодости, — поклонение, которое соединялось с очень серьезным, но обыкновенно недолговечным и даже очень скоро преходящим увлечением тою или другою особой. Но в данном случае его увлечение Лелею вызвало с ее стороны такую глубокую, такую самоотверженную, такую страстную и энергическую любовь, что она охватила и все его существо, и он остался навсегда ее пленником, до самой ее кончины. Зная его натуру, я не думаю, чтобы он за это долгое время не увлекался кем-нибудь еще, но это были мимолетные увлечения, без всякого следа, Леля же несомненно привязала его к себе самыми крепкими узами.

<…> Поклонение женской красоте и прелестям женской натуры было всегдашнею слабостью Феодора Ивановича с самой ранней его молодости, — поклонение, которое соединялось с очень серьезным, но обыкновенно недолговечным и даже очень скоро преходящим увлечением тою или другою особой. Но в данном случае его увлечение Лелею вызвало с ее стороны такую глубокую, такую самоотверженную, такую страстную и энергическую любовь, что она охватила и все его существо, и он остался навсегда ее пленником, до самой ее кончины. Зная его натуру, я не думаю, чтобы он за это долгое время не увлекался кем-нибудь еще, но это были мимолетные увлечения, без всякого следа, Леля же несомненно привязала его к себе самыми крепкими узами.

Что она поддалась его обаянию до совершенного самозабвения, это как нельзя более понятно, хотя ей было в то время (в конце 1850 г.) лет 25, а ему 47; но он до конца своей жизни, по своему уму и остроумию, по своему образованию, по своей утонченной светскости, действительно был обаятельным человеком и кого хотел, особенно из дам, мог легко обворожить. <…>

А.И. Георгиевский. Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 108

Эрн.Ф. Тютчева — В.Ф. Вяземской

Овстуг. 10/22 декабря 1852 г.

Мой муж намерен посетить нас. <…> Дай бог, чтобы он явился к нам с добрыми вестями, это несколько смягчит его предубежденное отношение к нашим краям, столь неприветливым в зимнее время. А покуда он много бывает в свете, где блестящие балы и рауты сменяют друг друга, несмотря на холеру. <…>

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 252

<Из дневника А.Ф. Тютчевой>

<Овстуг>. 1/<13> января 1853 г.

Папа приехал во время всенощной. <…> Позднее он спустился в гостиную. Он много говорил о Петербурге, о петербургском обществе, о балах и раутах. По мере того, как я смотрела на него и слушала, мной овладевало то уныние и то ощущение пустоты, которое всегда вызывал во мне этот мир и этот образ жизни.

(В эту ночь написано стихотворение:

Чародейкою зимою

Очарован лес стоит

<…> — Ред.)

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 252

Д.Ф. Тютчева — А.Ф. Тютчевой

<Овстуг. 5/17 января 1853 г.>

Вечером папа читал нам «Бориса Годунова», и читал так хорошо, что я позабыла о своем горе (разлуке с уехавшей в Петербург сестрой. — Ред.)

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 253

Эрн.Ф. Тютчева — А . Ф . Тютчевой

<Овстуг>. 7/<19> января 1853 г.

Вечерами папа читает нам по-русски и по-французски, и я так счастлива, что понимаю почти все, когда он читает по-русски. Вечера, проведенные таким образом, под звук его мягкого и звонкого голоса, для нас, его слушательниц, очаровательны, но и сам он, кажется, вовсе ими не тяготится. <…>

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 253

Эрн.Ф. Тютчева — А.Ф. Тютчевой

Франконвилъ. 5/17 июля 1853 г.

Папа так скучает в Париже, что долго оставаться здесь я не смогу. <…> Я очень тронута тем, что он сопровождает меня в поездке за границу, или, точнее, тем, что, приехав за границу, он встретился со мной; однако признаюсь, его скучающий вид несколько отравляет мне удовольствие.

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 256

А.Ф. Тютчева — Эрн.Ф. Тютчевой

<Петергоф>. 28 июля/9 августа 1853 г.

Мама пишет, что она в восторге от своего путешествия. Один папа скучает, но ведь папа не скучающий — это уже не папа.

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 257

Эрн.Ф. Тютчева — А.Ф. Тютчевой

Линдау. 21 августа/2 сентября 1853 г.

Третьего дня мы проводили твоего отца. <…> Все лето он был здоров, однако несколько раз испытывал приступы тоски, которые были поистине ужасны. Я надеюсь, что радость возвращения в Россию несколько поднимет его дух. (Тютчев вернулся в Петербург 9/21 сентября 1853 г. — Ред.)

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 258

А.Ф. Тютчева — Е.Ф. Тютчевой

<Петербург. Начало ноября 1853 г.>

Папа находится в таком унынии и так раздражен, что мне трудно описать тебе его состояние. Он бродит, как неприкаянный, и, кроме вопроса о возможности возвращении мама, его ничего не занимает.

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 258

<Из дневника А.Ф. Тютчевой>

14 ноября <1853>. Отец провел у меня вчерашний день. Он с головой увлечен столами, не только вертящимися, но и пророчествующими. Его медиум находится в общении с душой Константина Черкасского, которая поселилась в столе после того, как, проведя жизнь далеко не правоверно и благочестиво, ушла из этой жизни не совсем законным образом (утверждают, что он отравился). Теперь эта душа, став православной и патриотичной, проповедует крестовый поход и предвещает торжество славянской идеи. Странно то, что дух этого стола, как две капли воды, похож на дух моего отца; та же политическая точка зрения, та же игра воображения, тот же слог. Этот стол очень остроумный, очень вдохновенный, но его правдивость и искренность возбуждают во мне некоторые сомнения. Мы часами говорили об этом столе, отец страшно рассердился на меня за мой скептицизм, и хотя я отстояла независимость своего мнения, однако душа моя была очень смущена, и я поспешила отправиться к великой княгине, чтобы восстановить нравственное равновесие своих чувств и мыслей. Какая разница между натурой моего отца, его умом, таким пламенным, таким блестящим, таким острым, парящим так смело в сферах мысли и особенно воображения, но беспокойным, не твердым в области религиозных убеждений и нравственных принципов, и натурой великой княгини, с умом совершенно другого рода, глубоко коренящимся в «единственном на потребу!» <…>

Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров.

Воспоминания. Дневник. М., 2001, С. 74-75

<…> Она (Карамзина. — Ред.), припомнив недавнее прошлое, поручила передать своему другу, Ф.И. Тютчеву (поэту), чтобы он бросил заниматься столами, говоря, что это вредно для души. Надо сказать, что 1854 и 1855 годы в петербургском обществе, отчасти под влиянием печальных смертей на войне, отчасти под влиянием кончины Николая I, были временем, когда что-то мистическое и суеверное играло роль в гостиных и семьях. Помню, что самая кончина Николая I была обставлена рассказами о страшных явлениях, ей предшествовавших. <…> Все эти рассказы доказывали, как я сказал, до известной степени нервное настроение тогдашнего общества, и ничего нет удивительного, что первые явления и опыты спиритизма, в форме вертящихся столов и пишущих карандашей, происходили чуть ли не в каждой гостиной Петербурга. Беседы с духами мертвых — с душами убитых на войне, а потом с духом Николая I — были главными предметами спиритических сеансов. <…>

<…> Она (Карамзина. — Ред.), припомнив недавнее прошлое, поручила передать своему другу, Ф.И. Тютчеву (поэту), чтобы он бросил заниматься столами, говоря, что это вредно для души. Надо сказать, что 1854 и 1855 годы в петербургском обществе, отчасти под влиянием печальных смертей на войне, отчасти под влиянием кончины Николая I, были временем, когда что-то мистическое и суеверное играло роль в гостиных и семьях. Помню, что самая кончина Николая I была обставлена рассказами о страшных явлениях, ей предшествовавших. <…> Все эти рассказы доказывали, как я сказал, до известной степени нервное настроение тогдашнего общества, и ничего нет удивительного, что первые явления и опыты спиритизма, в форме вертящихся столов и пишущих карандашей, происходили чуть ли не в каждой гостиной Петербурга. Беседы с духами мертвых — с душами убитых на войне, а потом с духом Николая I — были главными предметами спиритических сеансов. <…>

Князь Мещерский. Воспоминания. М., 2001, С. 37

Эрн.Ф. Тютчева — А.Ф. Тютчевой

Мюнхен. 9/21 января 1854 г.

<…> Я менее всего думаю о том, чтобы покинуть Россию навсегда, но в силу тысячи разных причин ему необходимо порвать с некоторыми дурными привычками, возникшими в Петербурге, и я не вижу для этого иного средства, как удалить его оттуда — удалить на несколько лет. Если это осуществимо, я предпочла бы не возвращаться теперь в Россию, а, напротив, ждать твоего отца <…> постарайся, чтобы друзья твоего отца добились для него места, которое дало бы ему возможность провести за границей два или — самое большее — три года. Прошу тебя, пусть все останется между нами. <…>

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 259-260

Форма российских дипломатических представителей VI-V класса,

утвержденная регламентом 1837 г.

Генерал-адъютант Н.Н. Анненков —

министру народного просвещения А.С. Норову

12 марта 1854 г.

«В вышедшей на сих днях книге "Современника" за текущий март месяц напечатаны стихотворения Ф. Тютчева, в числе коих помещены следующие стихи (приведено полностью стих. «Не гул молвы прошел в народе…». — Ред.). Государь император, прочитав это стихотворение, изволил последние два стиха собственноручно зачеркнуть и написать: «Подобные фразы не допускать». Уведомляя о сем Ваше превосходительство, имею честь присовокупить, что о таковой высочайшей воле сообщается мною вместе с сим для надлежащего сведения государственному канцлеру иностранных дел и генерал-адъютанту графу Орлову».

Российский государственный исторический архив.

Ф. 772. Оп. 6. 1854. Ед. хр. 150584

<Из дневника А.Ф. Тютчевой>

18 марта <1854>. <…> Я поехала к Екатерине (Николаевне) Мещерской. Её брат Андрей Карамзин утром уехал на Дунай. Бедная Софи была мрачна и подавлена. Вертящиеся столы, предсказавшие ей войну, сказали ей также, что Андрей не вернется. <…> Мой отец, Михаил Голицын и Муханов обсуждали опубликованную английским правительством тайную переписку, имевшую место между ним и нашим правительством незадолго до войны. В то время оба правительства собирались делить шкуру медведя, не убив его. Император Николай будто бы предлагал Англии Египет и Кандию при условии, что Молдавия, Валахия, Сербия, Болгария и Черногория образуют самостоятельные княжества под протекторатом России. Англии это пришлось не по вкусу, и она выступила в защиту неприкосновенности Турецкой империи. Об этой переписке много кричат как в Германии, так и во Франции. Славяне тоже вряд ли будут особенно польщены тем, что их маленькие дела устраиваются помимо них самих, совместно с Англией. Между тем мой отец, увлеченный с головой восточным вопросом, написал прекрасные стихи:

И своды древние Софии

Вновь осенит Христов алтарь!

Пади пред ним, о царь России,

И встань, как всеславянский царь!

Цензура смутилась, повергла это лирическое произведение на благоусмотрение императора, который собственноручно зачеркнул эту строфу и написал на полях: «Подобных фраз не допускать». <…>

Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров.

Воспоминания. Дневник. М., 2001, С. 79-80

Д.Ф. Тютчева — Д.И. Сушковой

Петербург. Конец марта — начало апреля 1854 г.

Что до папа, то он <…> не задумывается даже о своей шевелюре, обилие и беспорядок которой столь оскорбили взор вел. кн. Елены, что она решила не приглашать его на свои приемы, о чем и объявила ему недавно во время обеда, на который позвала его с тем, чтобы высказать ему восхищение его стихами (в «Современнике»; «изгнание» оказалось шуточным. — Ред.).

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 262

<Из дневника А.Ф. Тютчевой>

6/18 апреля <1854>. Мой отец находится в состоянии крайнего возбуждения, он весь погружен в предсказания своего стола, который по поводу восточного вопроса и возникающей войны делает множество откровений, как две капли воды похожих на собственные мысли моего отца. Стол говорит, что восточный вопрос будет тянуться 43 года, что он разрешится только в 1897 г., когда потомок теперешнего императора вступит на константинопольский престол под именем Михаила I. Он говорит, что русские дойдут до Константинополя и там глупейшим образом остановятся. Австрия развалится и, как повешенный на дереве, будет задушена своей собственной политикой. Политика Англии изменится в конце восточного кризиса, и она вступит в союз с Россией. Наполеон III погибнет; после его смерти во Франции вспыхнет анархия и красные на время возьмут верх, но скоро будут раздавлены. Я предоставляю моим племянникам проверить эти предсказания, которые, думаю, гораздо больше выражают политическую программу моего отца, чем предвидение стола…

Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров.

Воспоминания. Дневник. М., 2001, С. 81-82

<…> Из живых теперь у нас стихотворцев всех ближе к Лермонтову и ни на волос не ниже Лермонтова это, если я не заблуждаюсь, — Ф.И. Тютчев, ленивейший и беспечнейший из поэтов. <…> Пишучи не по страсти, а кой-когда, по внезапному вдохновению, как бы импровизатор, Тютчев часто проявляет в своих стихах силу и яркость воображения, порой женскую нервическую восприимчивость и раздражительность, иногда просто музыкальное настроение души. Первые вспышки его поэтической наклонности, разбросанные на клочках бумаги по столам и углам дома, занимаемого им в Мюнхене, были без ведома импровизатора собраны и доставлены кн. И.С. Гагариным Пушкину, который тотчас угадал в них своего собрата по Аполлону и напечатал его тетрадь в «Современнике». Из позднейших вспышек Тютчева, помещенных в «Москвитянине» и в трех «Раутах», некоторые отличаются мужеством стиха, про другого сказал бы с отделкою, про него этого сказать нельзя, потому что он не отделывает и не сочиняет, а накидывает на бумагу, случайно сложившиеся в его голове или сердце стихотворения. Не говорю о помещенных в «Современнике» стихах Федора Ивановича, как о вдохновениях молодости под влиянием чужого, большею частью, неба и немецкой отчасти литературы. Что касается настоящего его направления, оно обнаруживает в нем более поэта мыслителя, неужели поэта-мечтателя. Главное стремление теперешней Музы его — религиозно-политическое, православно-патриотическое и с тем вместе германо-философское. <…>

Н.В. Сушков. Тютчев Ф.И. в документах, статьях и

воспоминаниях современников. М., 1999. С. 111

<Из дневника А.Ф. Тютчевой>

3 июня. Петергоф. <1854>. Я провела очень печальные дни. 1 июня пришло извещение, что Андрей Карамзин убит. Ему было поручено произвести разведку, и он неосторожно продвинулся за реку в болотистую местность; с ним было 1 800 человек и 4 пушки. Неожиданно его окружил отряд в 3 000 башибузуков под командой какого-то поляка. Несчастный Андрей защищался отчаянно, он и несколько офицеров были изрублены саблями у своих пушек, доставшихся затем врагам. Много людей погибло, остальные должны были искать спасения в бегстве. Тело Андрея не было найдено. <…>

Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров.

Воспоминания. Дневник. М., 2001, С. 85

А.Ф. Тютчева — Е.Ф. Тютчевой

<Петербург. Май (после 11/23) 1854 г>

Итак, мама возвратилась <…> Сразу же по приезде она заявила,что проведет лето в Овстуге. Со стороны папа — никакого недовольства, ни возражений, ни отчаяния. <…> Помни, милая Китти, это твой долг — помочь ей и поддержать ее своей любовью.

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 263

<Из дневника А.Ф. Тютчевой>

20 июня <1854>. Получено известие о победе, одержанной Андрониковым над турками. Дело довольно крупное: захвачено 13 пушек и 35 знамен. Это, несомненно, победа, но она ничего не кладет на чашу весов в нашу пользу, до такой степени плохи наши дела на Дунае. Пришлось снять осаду с Силистрии, Шильдер умер от ран, очаровательный граф Орлов-младший потерял глаз; наши войска отступают к Пруту. Вот результаты рыцарской и сентиментальной политики, исключавшей ясное и точное понимание отношений между державами. Бедный отец в отчаянии, ему выпала роль Кассандры этой войны. Своим ясным и тонким умом он предвидит все бедствия, которые являются последствием нашей глупости, и имеет огорчение видеть, как его предвидения сбываются.

Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров.

Воспоминания. Дневник. М., 2001, С. 90-91

<…> Давно хотелось мне поговорить о небольшой книжке стихотворений Ф. Тютчева, появившейся в 1854 году, наделавшей столько шуму в тесных кружках любителей изящного и, увы! относительно к своему достоинству, так мало еще распространенной в массе читающей публики. <…>

Два года тому назад, в тихую, осеннюю ночь, стоял я в темном переходе Колизея и смотрел в одно из оконных отверстий на звездное небо. <…> Ограниченные темными массами стен, глаза мои видели только небольшую часть неба, но я чувствовал, что оно необъятно и что нет конца его красоте. С подобными же ощущениями раскрываю стихотворения Ф. Тютчева. Можно ли в такую тесную рамку (я говорю о небольшом объеме книги) вместить столько красоты, глубины, силы, одним словом, поэзии! Если бы я не боялся нарушить права собственности, то снял бы дагерротипически все небо г-на Тютчева с его звездами 1-й и 2-й величины, т.е. переписал бы все его стихотворения. Каждое из них — солнце, т.е. самобытный, светящий мир, хотя на иных и есть пятна. <…> В произведении истинно прекрасном есть и мысль; она тут, но нельзя, не имея пред глазами самого произведения, определить, где именно надо ее искать: на первом плане, на втором, третьем и т.д. или в нескончаемой дали? Но что она тут, за это ручается тайное средство природы и духа или даже их тождество, как об этом говорит наш поэт на могучем языке своем <…>:

Дума за думой, волна за волной —

Два проявленья стихии одной …

<…> Говоря о мысли, мы везде будем подразумевать — поэтическую; до других нам дела нет, и в отношении к ней г-н Тютчев постоянно является полным, самобытным, а потому нередко причудливым и даже капризным ее властелином. Поэтическая сила, то есть зоркость, г-на Тютчева — изумительна. Он не только видит предмет с самобытной точки зрения, — он видит его тончайшие фибры и оттенки. Уж если кого-либо нельзя упрекнуть в рутинности, так это нашего поэта. <…> По свойству своего таланта г-н Тютчев не может смотреть на природу без того, чтобы в душе его единовременно не возникала соответственная яркая мысль. До какой степени природа является перед ним одухотворенной, лучше всего выражает он сам. <…>

Не то, что мните вы, природа:

Не слепок, не бездушный лик…

В ней есть душа, в ней есть свобода,

В ней есть любовь, в ней есть язык…

Не продолжая выписки, заметим, что не только каждое стихотворение, почти каждый стих нашего поэта дышит какою-нибудь тайной природы, которую она ревниво скрывает от глаз непосвященных. Какою эдемскою свежестью веет его весна и юг! Каким всесильным чародеем проникает г-н Тютчев в заветную область сна и как это субъективнейшее явление отделено у него от человека и мощно выдвинуто на всеобщее уразумение. Прислушайтесь к тому, что ночной ветер напевает нашему поэту, — и вам станет страшно. Но всего не перечтешь. Называя г-на Тютчева поэтом мысли, мы указали только на главное свойство его природы, но она так богата, что и другие его стороны не менее блестящи. Кроме глубины, создания его отличаются неуловимой тонкостью и грацией, вернейшим доказательством силы. <…> Как ни громадна лирическая смелость, — скажу более, — дерзновенная отвага г-на Тютчева — не менее сильно в нем и чувство меры. До какой бы степени не поразили вас сразу смелый, неожиданный эпитет или бойкая метафора нашего поэта, не верьте первому впечатлению и знайте наперед, что это яркие краски живых цветов; они блестящи, но никогда между собой не враждуют, <…> г-н Тютчев могучий поэт, что играет отвлеченностями, как другой играет образами, а потому, что он в своем предмете так же уловляет сторону красоты, как другой уловляет ее в предметах более наглядных. А что мир отвлеченный не всем равно доступен, а для иных и вовсе не существует, по крайне мере, сознательно, — это другое дело. <…>

Не малого требует г-н Тютчев от читателей, обращаясь к их сочувствию. До сих пор большинство не отозвалось, да и не могло отозваться на его голос. Но тем больше славы поколению, породившему таких поэтов, как Пушкин, Тютчев и Кольцов, и тем больше чести народу, к которому поэт обращается с такими высокими требованиями. Теперь за нами очередь оправдать его тайные надежды.

Фет А.А. Сочинения. М., 1982, Т. 2., С. 145-163

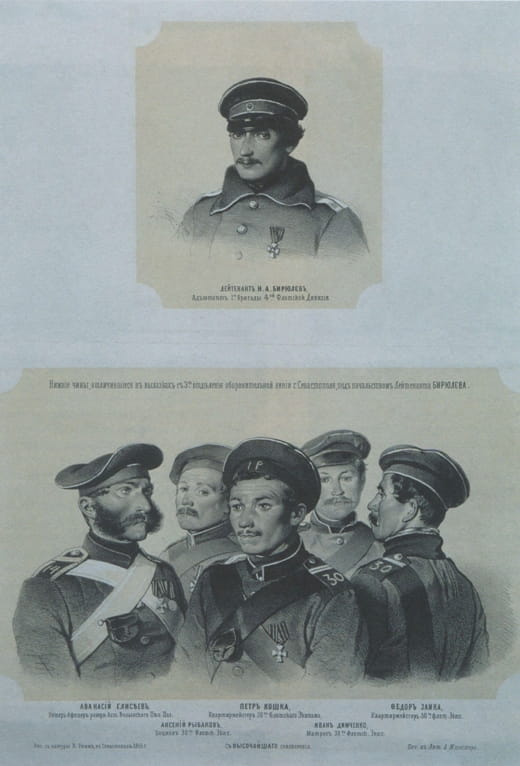

«Николай Алексеевич Бирилев». «Нижние чины, отличившиеся в вылазках с 3-го отделения оборонительной линии Севастополя».

Литография А. Мюнстера с рис. В.Ф. Тимма. 1855 г.

<Из дневника А.Ф. Тютчевой>

15 марта <1855>. Пришла депеша из Севастополя с известием, что 3 марта отражено нападение французов и что 5-го убит адмирал Истомин. Ход переговоров на конференции держится в величайшей тайне. Мой отец волнуется, мучится и пребывает в очень мрачном настроении из-за оборота, который принимает наше политическое положение…

Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров.

Воспоминания. Дневник. М., 2001, С. 152-153

А.Ф. Тютчева — Е.Ф. Тютчевой

Петербург. <23 апреля/5 мая> 1855 г.

Вчера был день именин папа, и значит обед в семейном кругу, а потому я отказалась от обеда у императора. Однако папа ничуть не оценил мой подвиг. Дома он очень угрюм, и обычно мы видим его только спящим. Едва поднявшись, он уходит. Слово cheerless (безрадостный. — Англ.) было придумано специально для нашего дома. Я всегда с тяжелым сердцем возвращаюсь оттуда. Кажется, что дыхание жизни покинуло его, и с тех пор, как я стала жить отдельно, это чувство неизменно охватывает меня, едва я переступаю порог, — настолько оно сильно.

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 269

Эрн.Ф. Тютчева — А.Ф. Тютчевой

Овстуг. 15/<27> мая 1855 г.

<…> Если увидишь своего дорогого папа, посмотри на него внимательно, как посмотрела бы я. Как он выглядит? Подстрижены ли у него волосы? Радуют ли его приятели и, главное, приятельницы?

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 269

А.Ф. Тютчева — Д.Ф. Тютчевой

Петергоф. 14/<26> июня 1855 г.

<…> Я повезла папа в Ораниенбаум посмотреть на англичан. Мы их прекрасно видели в зрительную трубу (англо-французский флот подошел к Кронштадту. — Ред.). <…>

Папа приедет сюда, если бомбардирование продолжится.

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 270

Усадьба Овстуг. Рис. Драницына. 1849 г.

Воспроизводится по фотокопии (оригинал утрачен). Середина XIX в.

Д.Ф. Тютчева — А.И. Козловой

Овстуг. 15/<27> августа 1855 г.

<…> Вчера мы встретили его на большой дороге в трех верстах от дома. <…>

Сегодня день именин Мари и престольный праздник в нашей деревне; мы завоевывали популярность у наших крестьян, бросая им с высоты балкона яблоки, пряники, баранки и монеты, тогда как в глубине сада их угощали водкой. Это началось после обедни и продолжалось до завтрака, а затем появились дети, которых впустили в дом, чтобы одарить их сладостями. <…>

Вот два стихотворения, которые папа сочинил по пути из Москвы в деревню:

I

(Дорогою)

Эти бедные селенья,

Эта скудная природа —

Край родной долготерпенья,

Край ты русского народа! <…>

II

13 августа

Вот от моря и до моря

Нить железная бежит,

Много славы, много горя

Эта нить порой гласит. <…>

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 273

Сельский праздник. Литография Лемерсье по рис. Русселя. 1840-е гг.

Д.Ф. Тютчева — А.Ф. Тютчевой

Овстуг. 17/<29> августа <1855 г.>

Яблочный праздник 15 августа (Успения Пресвятыя Богородицы — в Овстуге престольный праздник. — Ред.) миновал. Расскажу тебе этот великий день. <…> Он прошел как обычно, было только больше яблок и пряников. <…> Крестьянки были счастливы, как дети. Вечером они все пришли петь и плясать. <…> Они импровизировали песни, сопровождавшие пляски и славившие папа и мама, да еще в стихах! Вот образец, который я, возможно, плохо передаю, но именно так я его запомнила: «На дубе сидят два голубка, милуются, целуются, один — Федор Иванович, другой — Эрнестина Федоровна…» «Эрнестина» в устах крестьянки Орловской губернии! Пришлось папа произносить речь, под которой он не поставил бы свою подпись: он похвалялся своим богатством и тем, что он является отцом 1 000 сирот. Последние слова должно понимать иносказательно — ведь в их глазах папа столь же богат, сколь и благодетелен. Это был бесконечный обмен речами между папа и мама. Папа говорил ей, что «любит ее за белое платье (мама была в белом) и за сладкий поцелуй». И, конечно, «черноглазая, чернобровая» повторялись все время как в отношении мама, так и в отношении папа. Словом, было много импровизаций. Мама похвалялась верностью своих слуг и сенных девушек. Все закончилось пляской старого повара и одного из крестьян, изрядно выпившего.

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 273-274

Д.Ф. Тютчева — А.Ф. Тютчевой

<Овстуг>. 19/<31> августа <1855 г.>

<…> И вот мы мчимся во весь опор. Каждое облако пыли, казалось нам, несло с собой папа, но каждый раз нас ожидало разочарование: то это было стадо коров, то телега. Один раз мы даже заметили дорожную коляску; ожидание было столь напряженным, что мы готовы были выпрыгнуть, увидев некоего господина, важно восседавшего в коляске и бросившего, проезжая мимо нас, удивленный взгляд на наши лица, исполненные тревоги. Наконец, когда мы доехали до той горы, что в 7 верстах от нас, ожидание стало невыносимым и для меня, и для мама, которая, как мне казалось, пришла в полное уныние; я помолилась Матери Божьей и просила ее сделать так, чтобы папа появился сейчас же, — и едва я закончила свою молитву, как кучер указал нам на Федора Ивановича, который ехал рядом со своим Щукой. Лошадей осаживают, мама прыгает прямо в пыль, и если бы ты видела ее счастье, ее радость, ты была бы глубоко тронута. С ней сделалось что-то вроде истерики, которую она пыталась скрыть за взрывами смеха. <…> Если бы папа не приехал в Овстуг, мама была бы совсем несчастна; задержки папа погружали ее в беспросветную тоску, а ведь она передавала ему через дядю, чтобы он не приезжал! Когда приходило письмо от папа, извещающее, что он отложил свое путешествие, она говорила: «Ну, теперь, раз он приедет к концу августа, погода будет ужасная, лучше, чтобы он уже не приезжал». Потому я, видевшая все эти письма, была так счастлива, когда приехал папа, — я уверена, что его пребывание здесь принесет мама пользу, особенно со временем, когда установится равновесие между их летними воспоминаниями, когда папа немножко забудет Острова, а мама — овстугское одиночество. Мама как раз та женщина, которая нужна папа, — любящая непоследовательно, слепо и долготерпеливо. Чтобы любить папа, зная его и понимая, нужно быть святой, совершенно отрешенной от всего земного, а у папа ум благородный и глубокий, и если бы он стал на путь истины и все его привязанности, все его существо обратились бы к Богу, он смог бы любить людей христианской любовью, но в таком случае привязанности, связывающие людей одной крови, уже не смогли бы существовать для него — слишком мало у него себялюбия и слишком много аналитического ума.

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 275-276

Д.Ф. Тютчева — Е.Ф. Тютчевой

Овстуг. 20 августа/<1 сентября> 1855 г.

Я обещала бабушке рассказать, что делает папа. Начну с сообщения о его здоровье. Итак, здоровье его прекрасно, настроение также — скажи дяде, что папа тяготится деревенской скукой во сто раз меньше, чем тяготился он, — у папа нет долгих вечеров для скуки, потому что обычно, за редким исключением, в половине одиннадцатого ему так хочется спать — во всяком случае, так было до сих пор, — что он сам подает нам знак расходиться. Зато с утра он встает благоразумно в 7 часов и после завтрака совершает большую прогулку, обычно вместе с мама (когда мама не может его сопровождать, его Антигоной становлюсь я). Сегодня утром мама чувствовала себя нездоровой, и мы отправились вместе, папа и я, сперва на могилу дедушки, а затем в рощу, с которой у папа связано столько детских воспоминаний. Он рассказал мне, что однажды, гуляя со своим дядькой в роще у кладбища, нашел мертвую горлицу в траве; они похоронили ее, а папа написал эпитафию в стихах. Ты помнишь ночные фиалки, которые так благоухают по вечерам? Так вот, весной папа приходил после заката солнца в рощу и собирал этот душистый чудоцвет в тишине и мраке ночи; это вызывало в нем неясное чувство таинственности и благоговения. О, я понимаю, какое пронзительное чувство должен испытывать поэт, возвращаясь в края, на которые когда-то его пробуждавшееся воображение набрасывало свой волшебный покров! Эти рощи, этот сад, эти аллеи были целым миром для папа — и миром полным; тут пробудился ум, и детское воображение искало в этой действительности свой идеал. Теперь Овстуг для папа — точно призрак его детских грез — в том, что некогда рисовалось ему как идеал, он видит нынче ничем не прикрашенную действительность, и пропасть пролегла между ребенком той поры и тем же ребенком, возмужавшим и познавшим все жизненные разочарования. <…>

Около часу назад я вернулась с самой забавной в моей жизни прогулки. Я смеялась до слез, едва не умерла от смеха. Папа ехал рядом со мной верхом на черной кляче, принадлежащей Мари; он все время подскакивал в седле, где ему было очень неудобно, и едва продвигался на своем иноходце в сопровождении Лукьяна, которому эта чрезмерная осторожная езда явно была не по душе. Издали это были — при всем моем почтении к папа — Дон-Кихот и Санчо-Панса. Наконец, езда показалась папа невыносимой и, выбившись из сил, он сошел с лошади возле рощи и пешком направился к своему домашнему очагу. Даже бабушка смеялась бы при виде папа, столь чрезмерна была его осторожность — осторожность, вызванная неспособностью найти неуловимую точку опоры. <…>

Прочитав свое письмо, я вижу, что мое описание погоды так мрачно, что бабушка, возможно, будет беспокоиться по поводу путешествия папа. Между тем, все обстоит совсем не так ужасно, как это кажется, по сравнению с тем, что было. Папа будет останавливаться для ночлега; затем будет останавливаться еще раз в полдень, чтобы испить чаю, — и так, помаленьку, он доберется до Москвы без утомления. Здоровье его прекрасно. Я говорю тебе все это, чтобы успокоить бабушку. Поскольку я обещала ей рассказывать все, что папа делает в деревне, добавлю, между прочим, что после наших ежедневных прогулок он пьет чай, после чего уходит к себе, а затем поднимается к мама, где читает до обеда. После обеда мы собираемся в диванную, где в камине пылают дрова и где папа пьет чай, окруженный всем семейством. Иногда бывает очень занятно, когда папа и мама подзадоривают друг друга, вспоминая свое прошлое. Чай мы пьем в зеленой гостиной, затем папа читает или мы разговариваем, а в 11 часов все ложатся спать — чтобы встать в семь.

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 276-277

Д.Ф. Тютчева — А.Ф. Тютчевой

<Овстуг>. 28 августа/<9 сентября> 1855 г.

<…> Папа и я совершаем вместе большие прогулки, и папа оказывает мне честь со мной беседовать. Я совершенно поражена острой проницательностью его взгляда на будущее и на предстоящий ход истории. Но помимо его гения философского, исторического и — не знаю как сказать — пророческого, его поэтическая суть поражает меня и очаровывает, — он точно совершенный инструмент, который отзывается на малейшее дуновение. Инструмент исполнен совершенства, но рука, берущая аккорды, неискусна, как и все человеческое, и брала, вероятно, порою аккорды фальшивые. Что до меня, я не берусь судить, природа моя недостаточно богата, чтобы я могла проникнуть в то, что неизмеримо многообразнее ее самой.

Литературное наследство. Т.97.

Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 278

<Из дневника А.Ф. Тютчевой>

3 сентября <1855>. <…> Мой отец только что приехал из деревни, ничего еще не подозревая о падении Севастополя. Зная его страстные патриотические чувства, я очень опасалась первого взрыва его горя, и для меня было большим облегчением увидеть его не раздраженным; из его глаз только тихо катились крупные слезы; он был глубоко тронут, когда я ему рассказала, как на второй день после получения страшного известия о постигшем нас ударе, государь и государыня захотели показаться народу, чтобы поднять в нем бодрость духа. Я рассказала ему, как императрица, совершенно больная, настояла на том, чтобы принять участие в торжестве в придворном костюме и как она говорила мне: «Один Бог знает, как тяжело мне на душе и что мне стоило хранить покойный вид». Долгорукий и Аивен рассказали, что они были у государя в ту минуту, когда ему передали роковое известие о сдаче Севастополя. Читая его, он стал бледен как смерть. «Случилось величайшее несчастье, — сказал он сдавленным голосом; он долго сидел, закрыв лицо руками, затем с усилием сказал: — Не надо роптать, не надо унывать, надо уповать на Бога…» Сообщая о нашем несчастьи своей матери, он ей сказал: «Матап, как милостив был Господь, призвав к себе отца и избавив его от огромного горя, которое на нас обрушивается: Севастополь пал».

3 сентября <1855>. <…> Мой отец только что приехал из деревни, ничего еще не подозревая о падении Севастополя. Зная его страстные патриотические чувства, я очень опасалась первого взрыва его горя, и для меня было большим облегчением увидеть его не раздраженным; из его глаз только тихо катились крупные слезы; он был глубоко тронут, когда я ему рассказала, как на второй день после получения страшного известия о постигшем нас ударе, государь и государыня захотели показаться народу, чтобы поднять в нем бодрость духа. Я рассказала ему, как императрица, совершенно больная, настояла на том, чтобы принять участие в торжестве в придворном костюме и как она говорила мне: «Один Бог знает, как тяжело мне на душе и что мне стоило хранить покойный вид». Долгорукий и Аивен рассказали, что они были у государя в ту минуту, когда ему передали роковое известие о сдаче Севастополя. Читая его, он стал бледен как смерть. «Случилось величайшее несчастье, — сказал он сдавленным голосом; он долго сидел, закрыв лицо руками, затем с усилием сказал: — Не надо роптать, не надо унывать, надо уповать на Бога…» Сообщая о нашем несчастьи своей матери, он ей сказал: «Матап, как милостив был Господь, призвав к себе отца и избавив его от огромного горя, которое на нас обрушивается: Севастополь пал».

Все эти подробности я рассказала отцу. Он был ими очень тронут, и это его немного успокоило.

Вдовствующая императрица и великая княгиня Елена Павловна приехали 3-го, и в тот же вечер великие князья Константин и Николай уехали в Николаев, чтобы организовать защиту этого последнего пункта на берегу Черного моря, который остается еще для русского флота.

О, Екатерина II, если бы ты могла видеть, что сделали с твоим славным наследием!

Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров.

Воспоминания. Дневник. М., 2001, С. 186-187

<Из дневника А.Ф. Тютчевой>

4 октября <1855>. Сегодня утром пришли мне сказать, что мой отец, Лиза Карамзина, Вяземский и Блудовы приглашены обедать к императрице. Я была чрезвычайно обижена, что меня не включили в этот семейный обед. Я стала размышлять о том, что императрица слишком любит моих друзей в ущерб мне. Должна признаться, что я даже серьезно рассердилась по этому поводу и довольно резко выразила свое неудовольствие Александре Долгорукой и Лизе Карамзиной, которая зашла ко мне и была также очень удивлена таким образом действия. После этого у меня сделались спазмы в желудке, которые отвлекли меня от испытанного мною укола самолюбия. После двух часов от императрицы пришли меня звать к обеду, но я никак не могла отделаться от своих спазм, которые продолжались почти до самого момента, когда пришлось одеваться к обеду. Кроме названных лиц за обедом присутствовали: Александра Долгорукая, Олсуфьев и гр. Алексей Толстой. Императрица была чрезвычайно любезна и милостива. <…> Гости все были под обаянием императрицы, все ее восхваляли и не тем пошлым тоном, с которым обычно хвалят государей, но произнося о ней прочувствованные и верные суждения <…>

Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров.

Воспоминания. Дневник. М., 2001, С. 201

<Из дневника А.В. Никитенко>

5 октября 1855 г. Получил высочайшее повеление о назначении меня членом комитета под председательством графа Д.Н. Блудова для рассмотра посмертных сочинений Жуковского, которые хотят теперь издать. Другие члены: Плетнев, князь Вяземский, Корф (Модест Андреевич) и <Ф.И.> Тютчев.

Никитенко А.В. Дневник. Т. 1. М., 1956, С. 423

К. Пфеффель — Эрн.Ф. Тютчевой

<Баден>. <16>/18 октября 1855 г.